Responsabilité sociale des entreprises | Page 16

finance sociale et investissement responsable Gouvernance normes de marché Nouvelles diverses

ISR et féminisation : une étude intéressante

Julie Bernard21 février 2018

Moxie Future, une firme basée en Asie et construite par et pour les femmes, vient tout juste de publier un nouveau rapport : “Understanding Female Investors: Women Using Capital to Change the World”. Ce rapport fournit des données intéressantes et pertinentes par rapport aux motivations, mais aussi aux possibles barrières des femmes et de l’investissement responsable.

En mars et avril 2017, 2 536 femmes âgées de 18 à 65 ans ont été interrogées sur cinq marchés l’Australie, de la Chine, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les résultats de la recherche démontrent la façon dont les investisseuses en Chine manifestent le plus d’intérêt et de préoccupation en matière d’investissement responsable. Au total, 84% des femmes sondées en Chine ont indiqué qu’elles étaient motivées à être une investisseuse responsable. 69% ressentent un sentiment d’urgence par rapport à l’investissement responsable.

Vous pouvez lire le communiqué de presse de Moxie Future ici et le rapport complet ici.

Bonne lecture!

Julie

finance sociale et investissement responsable normes de droit Nouvelles diverses

Le contrat à impact social : une innovation financière qui gagne du terrain au Canada

Margaux Morteo21 février 2018 Margaux Morteo

Après la Saskatchewan et l’Ontario, le Manitoba est la troisième province canadienne à recourir au contrat à impact social (ci-après « CIS »). Les CIS, ou social impact bonds, n’ont cessé de trouver preneur auprès des acteurs économiques depuis leur création en 2010.

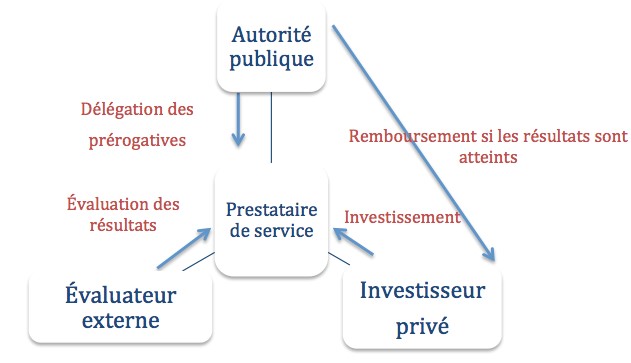

Le contrat à impact social est défini comme un contrat spécifique entre un investisseur privé (funders), le secteur public (payer) et un prestataire de service (subcontractor) par lequel les pouvoirs publics mobilisent des capitaux pour financer un projet social particulier en déléguant certaines prérogatives à un intermédiaire chargé de trouver des investisseurs [1]. Si les résultats initialement prévus au contrat sont atteints, l’institution publique rembourse l’investisseur privé [2]. Ce contrat « pay-for-sucess » permet ainsi au secteur public d’attirer des fonds privés dans des domaines spécifiques, encourageant ainsi la réalisation de résultats concrets. C’est un incitatif pour les investisseurs financiers en quête de rendement social. Pour la collectivité, cela se traduit par une réduction des coûts. C’est elle qui apporte du rendement à l’investisseur [3]. Le schéma de l’image attaché à ce billet résume le contrat à impact social.

Le Manitoba, troisième province séduite par le mécanisme

En 2014, le gouvernement de la Saskatchewan lance son premier CIS afin de créer une maison de soutien aux mères célibataires à risque [4]. Pour réaliser ce programme, la somme d’un million de dollars a été mobilisée de la part des investisseurs. Si les résultats sont atteints, le mécanisme permettra au gouvernement d’économiser entre 540 000 dollars et 1,5 million de dollars sur cinq ans. La même année, l’Ontario élabore un projet pilote dont les conclusions sont diffusées dans un rapport de 2016. Parmi celles-ci, le gouvernement ontarien retient pour l’avenir que les CIS sont un outil complexe, mal connu de nombreux organismes et que les répercussions potentielles du projet nécessitent de recueillir une grande quantité de données dont l’accès et la disponibilité sont limités [5]. Pourtant, ces difficultés n’ont pas découragé le gouvernement du Manitoba qui a lancé le premier appel à candidature en vue au début de l’année 2018 [6]. Une stratégie sera rédigée avec la collaboration du MaRS Centre for Impact Investing avec pour ambition de l’élaborer d’autres projets financés par CIS.

Quel avenir pour les CIS ?

Comme le démontrent les statistiques actuelles, les CIS sont de plus en plus nombreux dans le monde. Le rapport 2018 de Social Finance rapporte que 108 projets de CIS ont été lancés dans 24 pays et ont permis de mobiliser une somme avoisinant les 400 millions de dollars [7]. Il a été révélé que les procédures entourant les CIS sont lourdes, et peuvent ainsi freiner les candidatures aux appels à projet de certains acteurs. Des fonds dédiés spécifiquement aux résultats pourraient être crées, avec des tableaux de résultats permettant aux bailleurs de fonds de fixer des prix en fonction des niveaux atteints par le prestataire de service [8]. L’obstacle majeur des CIS reste donc l’évaluation des résultats à laquelle le paiement est soumis. Malgré les quelques incertitudes qui planent encore autour du mécanisme, les CIS semblent avoir de beaux jours devant eux.

[1] Schinckus C., 2017. « Financial innovation as a potential force for a positive social change : The challenging future of social impact bonds », Research in International Business and Finance, Vol. 39, p. 727-736, à la p. 729.

[2] Marty F., 2016. Les obligations à impact social : une nouvelle génération de PPP pour les politiques sociales ?, Chaire Economie de partenariat public-privé, Discussion Paper Series n° 3, aux p. 7 à 9.

[3] Chiapello E., 2017. La financiarisation des politiques publiques, Mondes en développement, n° 178, p. 23-40, au para. 33.

[4] Saskatchewan, 2014. New home for single mothers opens in Saskatoon; Funding first of its kind in Canada, https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2014/may/12/social-impact-bond.

[5] Ontario, 2016. Projet pilote d’obligations à impact social en Ontario : démarche d’élaboration et leçons tirées, https://www.ontario.ca/fr/page/projet-pilote-dobligations-impact-social-en-ontario-demarche-delaboration-et-lecons-tirees#fn1.

[6] Manitoba, 2018. Social Impact Bonds — A New Way of Investing in Manitobians, https://www.gov.mb.ca/sib/index.html.

[7] Social Finance, 2018. Social Impact Bonds reach global mass, http://www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/news/sf_gn_100_sibs_press_release_final_30_jan_18_1.pdf.

[8] Gustafsson-Wright E., Boggild-Jones I., 2018. Paying for social outcomes : A review of the global impact bond market in 2017, Brookings, https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2018/01/17/paying-for-social-outcomes-a-review-of-the-global-impact-bond-market-in-2017/.

finance sociale et investissement responsable Nouvelles diverses

Mieux encadrer l’entreprise : penser diffent

Ivan Tchotourian 8 janvier 2018 Ivan Tchotourian

Décidément, l’entreprise fait parler d’elle ces temps derniers. Pour exemple, la France est en train de réfléchir à faire évoluer la mission de cette dernière pour l’ouvrir à des préoccupations plus sociales. En voilà une autre illustration : ce billet publié dans Le Devoir intitulé « Sortir de l’entreprise-monde pour reconquérir notre temps ».

Comment mettre un terme à la destruction de notre habitat avant qu’il ne soit trop tard ? Comment s’attaquer à ces inégalités qui n’ont cessé de se creuser dans nos sociétés ? Comment enfin reprendre un tant soit peu le contrôle de nos vies alors qu’elles semblent plus que jamais soumises aux « lois du marché » et aux sirènes du « progrès technique » ?

Il faut que nous sortions de ce que le sociologue Andreu Solé appelle l’« entreprise-monde », c’est-à-dire un monde conçu dans une large mesure par et pour l’entreprise, comme on peut dire du monde médiéval qu’il était conçu par et pour l’Église. Nous ne la voyons plus, tant elle tisse la trame de nos vies, mais l’entreprise est la principale force organisatrice de nos sociétés. Pour le meilleur et surtout pour le pire.

Quelle solution ?

Si nous tenons à la vie, à la justice et à la liberté, il faut en finir avec l’entreprise. À tout le moins, cette forme de vie sociale doit être marginalisée. Pour ce faire, il y a d’abord une reconquête spatiale à mener, notamment sous la forme de luttes contre l’envahissement publicitaire, contre les paradis fiscaux ou plus largement contre la libre circulation des capitaux et des marchandises.

Mais nous devons aussi reconquérir ce temps dont l’entreprise nous dépossède largement — les vacances elles-mêmes n’étant jamais qu’un temps de consommation et de récupération pour le travail. D’où la pertinence de militer pour une réduction significative du temps de travail sans perte de revenu et/ou pour des dispositifs tels que le revenu inconditionnel d’existence.

À plus long terme, il s’agit de reprendre le contrôle de nos moyens de vivre pour que nous ne soyons plus contraints de vendre notre force de travail aux entreprises. Ces moyens pourraient être pris en charge collectivement, de façon équitable, soutenable et démocratique, sur le modèle des « communs », qui représente une voie de sortie prometteuse de l’alternative propriété privée/propriété collective dont nos sociétés sont prisonnières depuis trop longtemps.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

divulgation financière Normes d'encadrement normes de marché Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux changements climatiques

Ivan Tchotourian 26 octobre 2017

Bonjour à toutes et à tous, l’investissement socialement responsable et la RSE prennent de l’ampleur au Québec. Le 26 octobre 2017, vient d’être diffusé l’appel de l’industrie des services financiers en faveur d’une divulgation accrue d’information pour mieux gérer l’impact des changements climatiques.

30 institutions financières et caisses de retraite canadiennes et internationales, dont les actifs sous gestion s’élèvent à environ 1,2 billion de dollars canadiens, et 13 organisations qui appuient la présente Déclaration, lancent un appel aux sociétés inscrites en bourse au Canada afin que celles-ci s’engagent dans une divulgation accrue d’information sur les risques auxquels elles sont exposées en matière de changements climatiques, ainsi que sur les mesures qu’elles prennent pour les gérer.

Les signataires de la Déclaration d’investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux changements climatiques souhaitent collaborer avec ces sociétés canadiennes afin de les accompagner dans la gestion de leurs risques liés aux changements climatiques. Les différents acteurs du système économique et financier pourront ainsi joindre leurs efforts afin de faire croître l’économie mondiale de manière durable, tout en réduisant les impacts sur le climat.

Pour accéder à la déclaration, cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Évitement fiscal : l’Union européenne se fâche (encore)

Ivan Tchotourian 4 octobre 2017

Mercredi 4 octobre, la commissaire européenne à la concurrence, qui s’est déjà illustrée en imposant une sanction record de 13 milliards d’euros à Apple, a confirmé qu’Amazon avait bénéficié d’aides d’Etat illégales du Luxembourg et exigé, au nom du respect du droit de l’Union, que le géant américain de la vente en ligne restitue « environ 250 millions d’euros » au Grand-Duché.

Mme Vestager a par ailleurs profité de cette annonce pour dire que la Commission va attaquer l’Irlande, qui n’a toujours pas récupéré auprès d’Apple les plus de 13 milliards d’euros d’impôts impayés, comme Bruxelles le lui avait ordonné.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

Le mercure monte : les changements climatiques et l’avenir de l’économie canadienne (allocution du sous-gouverneur de la Banque du Canada)

Ivan Tchotourian 16 mars 2017

Le 2 mars 2017, l’Initiative pour la finance durable a accueilli Timothy Lane, sous-gouverneur de la Banque du Canada au Club Saint-James de Montréal pour parler des impacts du changement climatique dans un discours intitulé : « Le mercure monte : les changements climatiques et l’avenir de l’économie canadienne ». Inauguré par François Boutin-Dufresne, membre du conseil d’administration de l’IFD et stratège en économie et marchés mondiaux chez Pavilion Marchés Mondiaux. Je vous communique ici le récapitulatif de ce dîner-conférence en remerciant l’IFD de cette magnifique initiative !

Le discours de M. Lane marque la première déclaration publique de la Banque du Canada au sujet des changements climatiques. Le sous-gouverneur a indiqué que les changements climatiques et les mesures prises pour mitiger et s’adapter aux impacts, auront des effets significatifs et généralisés sur l’économie et le système financier canadien. En réalité, il est estimé que l’absence d’action pour remédier aux changements climatiques pourrait coûter à l’économie canadienne entre 21 et 43 milliards de dollars par an d’ici 2050. Le sous-gouverneur a souligné les risques liés aux changements climatiques spécifiques à certains secteurs, notamment le secteur forestier, l’agriculture et l’industrie minière en faisant référence à l’impact important des feux de forêt de 2016 en Alberta.

Politique monétaire, tarification du carbone et la finance verte

Après avoir discuté des impacts économiques des changements climatiques, le sous-gouverneur s’est tourné vers les outils et les politiques disponibles pour y remédier: la tarification du carbone et la finance verte.

- La Banque du Canada croit que l’établissement d’un prix pour le carbone par le biais d’une taxe ou d’un système de plafonnement et d’échange créera des incitatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la façon la plus efficace possible. Le sous-gouverneur a reconnu les potentielles conséquences économiques négatives de la tarification du carbone sur les ménages les plus vulnérables tout en notant qu’elles peuvent être minimisées en utilisant les revenus de la taxation du carbone pour alléger la charge d’autres impôts. En saluant les ententes mondiales telles que l’Accord de Paris entré en vigueur en 2016, M. Lane a appelé à un régime mondial cohérent et harmonisé de tarification du carbone. Cette harmonisation encourage la réduction des émissions et évite le possible déplacement des activités à émissions intensives vers d’autres régions.

Le sous-gouverneur a également remarqué que la finance verte, qui facilite les flux financiers du secteur privé vers des investissements écologiquement durables, est un puissant outil pour atteindre les cibles liées aux changements climatiques. À l’avenir, une transparence accrue et de meilleurs outils d’analyse seront essentiels pour informer les investisseurs des risques physiques, de passif et de transition de politique qui pourraient avoir une incidence sur les actifs financiers. Le sous-gouverneur a fait référence à l’important travail réalisé par le groupe de travail sur les informations financières liées au climat du Conseil de stabilité financière et le groupe d’étude sur la finance verte du G20

Un changement structurel majeur

M. Lane a indiqué que « le passage à une économie à faibles émissions de carbone représente un changement structurel majeur pour l’économie mondiale et l’économie canadienne » qui modifiera à la fois la façon dont les biens et services sont produits et quels types de biens et services sont produits et consommés. Ces changements seront probablement plus profonds pour le Canada que pour n’importe quel autre pays en raison de la production d’énergies fossiles et de la consommation élevée d’énergie par personne. Le sous-gouverneur a souligné que l’introduction d’une tarification du carbone n’aura qu’un effet transitoire sur l’inflation et a commenté que les profondes modifications structurelles qui vont s’opérer sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes tant pour l’offre globale que pour la demande et que cela sera soigneusement considéré par la Banque du Canada dans la conduite de la politique monétaire. M. Lane a rappelé que la Banque du Canada ne règlemente pas les marchés financiers et ne peut donc pas décider comment les banques, les compagnies d’assurance et les autres institutions financières devraient se prémunir contre les risques liés aux changements climatiques. Cependant, il a conclu son discours en indiquant que la Banque du Canada continuera de travailler pour prendre en compte les risques dans les modèles économiques et les décisions stratégiques tout en jouant un rôle important dans les futures discussions sur les politiques. Le discours du sous-gouverneur a été suivi d’une période de questions et de réponses animée par Roger Beauchemin, président et chef de la direction d’Addenda Capital, qui a permis d’en connaître davantage sur la façon dont la Banque du Canada considère la science du climat et les risques liés au carbone, comment elle peut influencer diverses décisions politiques et comment elle incorpore les réflexions liées au climat dans ses activités quotidiennes. Les questions et les commentaires des participants ont conduit à une discussion sur la politique monétaire de la Banque du Canada et ses stratégies pour accroître le dialogue sur les changements climatiques entre les communautés scientifique et financière

Obligations vertes du Québec

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, a ensuite pris la parole pour détailler la récente mise en place d’un programme d’obligations vertes, incluant la première émission d’obligations vertes le 24 février 2017, faisant du Québec la seconde province, après l’Ontario, à instaurer un tel programme financier novateur. Le programme est basé sur les Principes d’obligations vertes de l’Association internationale des marchés de capitaux et permet au gouvernement de lever du capital pour des projets spécifiques qui ont des bénéfices tangibles sur l’environnement au Québec tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l’adaptation aux changements climatiques. Les nouvelles obligations vertes du Québec ont les mêmes caractéristiques que les obligations conventionnelles en terme de prix, rendement, échéance et cote de crédit. En outre, le ministre a affirmé que le programme sera déployé de façon transparente et sera guidé par un processus de responsabilité rigoureux. En conclusion, M. Leitão a souligné le rôle important que le programme jouera en permettant à la province de développer un marché pour l’investissement responsable, en attirant de nouveaux investisseurs sur le marché obligataire québécois et de faire progresser le Québec vers une économie moins utilisatrice de carbone.

Pour avoir plus de détail sur cette intervention : cliquez ici.

Pour accéder à la vidéo de l’intervention : cliquez ici.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses responsabilisation à l'échelle internationale

RSE et droit : un couple devenu inséparable

Ivan Tchotourian 7 mars 2017

Réflexion intéressante proposée sur The Conversation consacrée à la RSE et au droit : « Les nouvelles règles du jeu de la responsabilité sociale des entreprises » (26 février 2017). Les auteurs reviennent à cette occasion sur l’intégration des préoccupation de RSE dans le droit.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) connaît un succès manifeste depuis plusieurs années, donnant lieu à une production normative particulièrement prolifique, inventive et dynamique : codes de conduite, chartes éthiques, mécanismes de « lanceurs d’alerte », procédures de contrôle inspirées de la compliance, dispositifs de surveillance, d’évaluation et de labellisation par des agences de notation et, plus récemment, indicateurs de performance et mécanismes intelligents dits de SMARTLaw. Pendant longtemps, les juristes ont ignoré ces normes qu’ils considéraient comme étrangères au droit. N’émanant pas des institutions officielles de production du droit, ces dispositifs normatifs de la RSE ne seraient en effet pas « bien-nés » et ne pourraient dès lors être considérés comme des normes juridiques en tant que telles. La tendance semble toutefois commencer à s’inverser.

Conclusion des auteurs :

En conséquence, la RSE, bien qu’atypique au regard des standards juridiques classiques, constitue un puissant système normatif en ce qu’il relève d’une dynamique mondiale, tirée par des acteurs privés et publics, visant à conduire les entreprises à adopter des standards internationaux (droits de l’homme, anticorruption, droits sociaux).

Ceci justifie l’intérêt des managers et des conseils d’administration à intégrer des juristes dans la conception et la mise en place des politiques RSE au sein des entreprises nationales et transnationales.

Sans tout révolutionner, cet article souligne ce que nous affirmons depuis de nombreuses années maintenant : les entreprises doivent se préoccuper de la RSE d’autant plus que le droit l’intègre de plus en plus dans son propre corpus. Pour une étude récente sur la situation canadienne, je vous renvoie à mon dernier article intitulé « Entreprises et responsabilité sociale : évolution ou révolution du droit canadien des affaires ? » paru dans Les Cahiers de droit (Volume 57, numéro 4, décembre 2016, p. 635-683).

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) gagne du terrain au Canada, comme le démontre le sujet des entreprises multinationales, notamment celles qui travaillent dans le domaine extractif. Le Canada a adopté en novembre 2014 une nouvelle stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger. Si le cadre législatif se montre à l’heure actuelle peu contraignant, il n’en demeure pas moins qu’il a connu quelques réformes récentes cherchant, au bout du compte, à donner à la RSE une place plus importante dans la sphère économique. Dans le même sens, la jurisprudence canadienne semble également faire bouger ses pions sur l’échiquier en tentant d’imposer aux sociétés mères une responsabilité plus grande, tout en facilitant l’accès des victimes aux recours judiciaires. Au final, le droit canadien des affaires est dans un continuum réglementaire caractérisé par une série d’évolutions (d’une force normative variable) qui renforcent la responsabilité de ces dernières.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian