Archives

Publications

Prix de la ministre de l’Enseignement supérieur : une grande fierté

Ivan Tchotourian 22 mai 2024

Afin de souligner l’innovation et l’excellence pédagogiques dans les établissements collégiaux et universitaires du Québec, la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, a remis récemment ses prix et mention dans le cadre de la cérémonie des Prix de la ministre en enseignement supérieur.

Remis depuis 1978, les Prix de la ministre se déclinent en deux volets. Le premier permet de souligner la qualité des ressources éducatives développées par des gens passionnés de pédagogie dans toutes les disciplines, comme des volumes originaux, des ressources didactiques et des outils de formation à distance. Le deuxième volet reconnaît l’excellence et l’engagement en enseignement, autant au collégial qu’au premier cycle universitaire.

Pour l’édition 2024, j’ai eu le plaisir d’être lauréat dans la catégorie Enseignement universitaire :

- Catégorie Volumes originaux : Ivan Tchotourian pour le volume Droit des sociétés et des groupes : sociétés par actions, sociétés contractuelles et groupes de sociétés;

À la prochaine…

Normes d'encadrement opinions Publications

OPINION : L’entreprise responsable, sujet-frontière et spacialité

Ivan Tchotourian 15 mai 2024

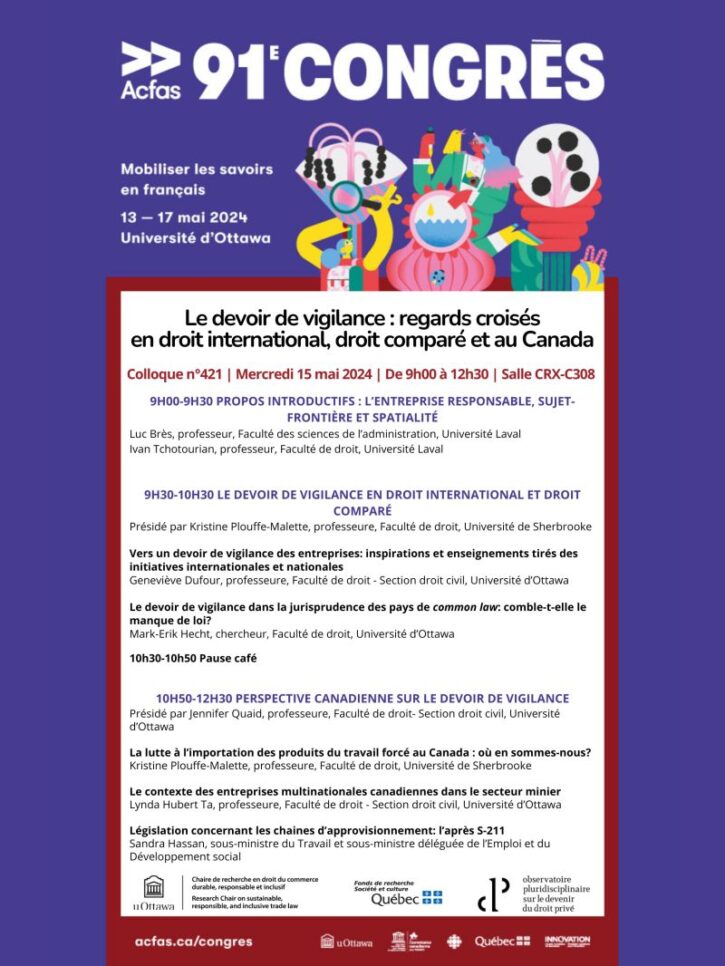

Présent au colloque no 421 de l’ACFAS sur « Le devoir de vigilance : regards croisés en droit international, droit comparé et au Canada » (15 mai 2024), je vous partage mes réflexions de ce matin sous forme d’opinion…

Les entreprises ont bousculé les frontières

Effectivement, les entreprises ont bousculé ce que l’on appelle le droit. Il y a eu un impact sur les frontières disciplinaires avec l’entreprise. La norme est apparue avec tous ses défis : la comprendre, la situer et la faire interagir. Depuis les années 80, place à l’autorégulation qui s’est traduite dans l’émergence et l’intensité du mouvement RSE. Qui doit intervenir quand se pose la question de la RSE ? L’État ? L’entreprise elle-même ? Les individus (salariés…) ? Le marché ? Pas simple !

Il en va de même dans le domaine de l’éthique où l’entreprise a défini et appliqué sa propre éthique. Elle a ainsi dessiné de nouvelles limites au comportement éthique. L’éthique « circonstantielle » ou organisationnelle s’est alors développé pour mieux comprendre.

Mais les entreprises ont été plus loin. Elles ont bousculé les frontières géographiques (pensons aux multinationales), frontières pourtant fondamentales pour l’applicabilité (et l’existence même) du droit. Elles ont bousculé aussi d’autres frontières comme celle de la justice et de la conception que le juriste en avait (nous faisons ici un petit clin d’œil à l’OCRE et au PCN canadiens) ; comme celle du politique et de l’économique où ce dernier s’est fait de plus en plus entendre. Il suffit de relire la saga SNC Lavalin pour s’en convaincre… Pourquoi ne pas également s’intéresser à Northvolt ou à ArrivCan ?

Les frontières des entreprises ont été bousculées

Les frontières de l’entreprise ont été à leur tour questionnées et remises en question. Sur les plans du droit et de l’éthique, ce qui a été admis pendant longtemps (et étant dans une frontière légale et morale) ne l’est plus forcément ou, de moins en moins. Les frontières du légal et du moral ont bougé et bouge encore ! La planification fiscale agressive, la rémunération des hauts dirigeants l’illustrent parfaitement tout comme le discours corporatif. L’entreprise n’est plus seulement économique avec une frontière de cette nature. Elle s’est vu imposer d’autres frontières qu’elle a parfois voulue et d’autres fois subit. Salariés, consommateurs et investisseurs lui rappellent ses frontières et l’importance d’être traitée comme des citoyens à l’intérieur de ses frontières.

C’est un défi de définir les frontières de l’entreprise, notamment en droit et éthique. En droit du travail, le seul rapport entre entreprise et individu se brouille lui-même. Les débats sur le télétravail ou la déconnection le montrent. Dans le domaine du droit des sociétés et des marchés, c’est la double matérialité et le reporting extra financier qui démontrent que les frontières de l’entreprise ne s’arrêtent plus à l’activité économiques et aux chiffres. La frontière de la transparence s’obscurcit… ce qui est un comble !

Les entreprises sont des objets frontières

La proposition doit être faite. Quelle est sa traduction sur les plans juridiques et éthiques ? Tout simplement la responsabilité des entreprises. La frontière définit un espace de responsabilité. Mais, la responsabilité n’est plus unique autour d’une raison économique. Elle est multiple et porteuse de contradiction. Peu importe, la responsabilité est là. Elle doit être alors pensée comme multiple.

Il est intéressant que l’entreprise soit vu ainsi. Il y a un mouvement derrière qui empêche l’interface qu’elle est, d’être vide. Derrière l’entreprise, c’est un collectif :

- Ce sont des parties prenantes si complexe à saisir et pourtant tellement présentes !

- C’est une chaîne d’approvisionnement, de valeurs ou d’activité avec différents acteurs.

- C’est un dialogue et une participation qui doivent être développées.

Le droit dur est revenu

Un retour du droit est observé ou encore, un durcissement de la RSE qui devient progressivement une branche juridique. Des frontières sont donc rétablies en droit. L’intérêt pour la vigilance le montre. La mission, la raison d’être, l’écoblanchiment sont aussi animés de cette dynamique. Revenons à la vigilance. Instruments internationaux, accords internationaux, loi, règle douanière, jurisprudence sur le duty of care ou le contentieux climatique donnent à la vigilance un « vrai » contenu juridique. C’est la frontière de l’entreprise qui est étendue par la chaîne d’approvisionnement, mais qui dans le même temps se restreint à certaines entreprises. Si l’application de la vigilance reste à parfaire, le message est envoyé : la frontière existe de moins en moins.

Mais, ce droit dur se conjugue avec certains principes qui demeurent ancrés dans une posture ancienne. Il y a donc une frontière à bien comprendre : la frontière temporelle.

L’éthique elle-même se durcit et c’est par le territoire ou par la réputation qu’elle le fait. Des frontières à nouveau se dresse.

En dépit de ce durcissement, la logique économique et financière dans lesquelles naviguent les entreprises dessinent des frontières étriquées rejetant la responsabilité des entreprises aux abymes et faisant des États des acteurs sans pouvoir. La fonderie Horne et la création de la fameuse zone tampon sont intéressants sur ce point.

À la prochaine…

actualités internationales devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Publication au JOUE de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (5 juillet 2024)

Ivan Tchotourian 5 juillet 2024

La directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité a été publiée au JOUE du 5 juillet 2024 (Directive (UE) 2024/1760 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 et le règlement (UE) 2023/2859).

- Vous trouverez au lien suivant l’accès à ce texte important : ici

À la prochaine…

Nouvelles diverses

Attentes à l’échelle internationale et canadienne : droits de la personne et approvisionnement

Ivan Tchotourian 5 juillet 2024

Le Gouvernement du Canada vient de publier ses Attentes à l’échelle internationale et canadienne : droits de la personne et approvisionnement (4 juillet 2024). Un excellent rappel de ce qui est dorénavant attendu et aussi des positions internationales dans le domaine. Les entreprises ne peuvent plus ignorer la problématique du travail forcé et du travail des enfants !

Je vous signale aussi que les ressources indiquées en bas de page sont toujours précieuses.

Extraits :

Le droit de ne pas être soumis à l’esclavage, au travail forcé et à la traite des personnes est un droit de la personne.

Les attentes entourant les risques en matière de droits de la personne dans les chaînes d’approvisionnement évoluent. De nombreux pays sont en train d’adapter leurs exigences envers les entreprises pour mieux respecter leurs engagements internationaux. Les entreprises internationales font donc face à des exigences accrues.

(…)

Développements récents au Canada

Les engagements du Canada sur la scène internationale ont entraîné des changements importants à l’échelle nationale.

Stratégie nationale

La Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2019 à 2024 fournit un cadre pour :

- élaborer des mesures de soutien aux victimes et aux survivants fondées sur des données probantes

- accroître la sensibilisation

- mieux répondre aux problèmes de sensibilité culturelle en travaillant avec les services et en les adaptant aux besoins des communautés autochtones et protégées

- renforcer la collecte de données afin de mieux comprendre les moteurs de la traite des personnes et les réponses qui y sont apportées

- adapter et perfectionner le rôle des services d’application de la loi et du système de justice pénale

- développer et améliorer les activités d’approvisionnement gouvernemental

- établir et renforcer nos partenariats nationaux et internationaux avec les institutions gouvernementales, les organisations de la société civile et les entreprises

Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2019 à 2024

Consultations publiques

Le gouvernement du Canada a organisé des consultations publiques en 2020 afin d’élaborer une stratégie sur la conduite responsable des entreprises canadiennes à l’étranger. L’objectif était de guider l’approche du Canada en matière d’éthique au sein des entreprises internationales et des chaînes d’approvisionnement.

Une stratégie pour l’avenir : la conduite responsable des entreprises canadiennes à l’étranger

Un rapport de consultation des parties prenantes sur l’exploitation de la main-d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement a été publié en 2022, et un consensus s’est dégagé sur le fait que des actions allant au-delà des initiatives actuelles sont nécessaires.

L’exploitation de la main-d’œuvre dans les chaînes d’approvisionnement mondiales : rapport – Ce que nous avons entendu

Nouvelle loi

Plus récemment, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Selon cette Loi, les entreprises qui atteignent un certain seuil doivent fournir un rapport annuel sur les mesures qu’elles ont prises pour prévenir le recours au travail forcé et au travail des enfants dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement

Les entreprises canadiennes doivent se préparer à :

- des obligations accrues en matière de déclaration

- de l’encadrement

- des obligations d’atténuation

En 2020, à la suite de l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), remplaçant l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), le Canada a mis en place une interdiction d’importation sur les marchandises produites par du travail forcé (numéro tarifaire 9897.00.00 de l’Annexe du Tarif des douanes).

Les interdictions d’importation sont des mesures législatives, appliquées par les autorités gouvernementales, visant l’importation de marchandises produites dans des pays où des allégations de travail forcé ou de violations des droits de la personne ont été signalées.

Interdiction d’importation sur les marchandises produites par le travail forcé (8 février 2021)

À la prochaine…

engagement et activisme actionnarial Gouvernance

Un guide sur le dialogue actionnarial

Ivan Tchotourian 5 juillet 2024

Paris Europlace a publié un guide de bonnes pratiques sur le dialogue entre les entreprises et leurs actionnaires. Je vous invite à le consulter, tant vous en apprendrez pour mener un dialogue en coulisse de qualité…

- Pour accéder au guide : cliquez ici

Voici les principes dégagés :

A. Engager un dialogue permanent

Le dialogue actionnarial ne devrait pas être engagé exclusivement à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Il serait souhaitable qu’il soit régulier et s’inscrive dans une démarche permanente, afin de permettre à l’émetteur et aux actionnaires de dialoguer tout au long de l’année.

B. Engager un dialogue large et ouvert, tout en respectant ses limites

Le dialogue actionnarial devrait rester large et ouvert. Il ne devrait ni se cantonner à quelques sujets prédéfinis par les émetteurs, ni se limiter à des échanges formels paraphrasant des informations déjà communiquées. Cependant, il existe des limites au dialogue actionnarial, lesquelles tiennent notamment aux interdictions de révélation de certaines données (divulgation illicite d’informations privilégiées, obligations de confidentialité et secret des affaires par exemple).

C. Engager un dialogue constructif

Un dialogue actionnarial constructif suppose un respect mutuel entre ses acteurs. Tout en assurant la cohérence de leur communication, les émetteurs devraient prendre en compte la diversité des actionnaires avec lesquels ils dialoguent et leurs attentes légitimes, en adaptant les modalités du dialogue à leurs spécificités. Réciproquement, les actionnaires devraient prendre en compte les ressources qui sont nécessaires à l’émetteur pour engager ce dialogue, ainsi que les contraintes que peuvent rencontrer les émetteurs pour nourrir le dialogue, tant en termes de ressources et de calendrier que de faisabilité.

D. Privilégier le dialogue afin de garantir le caractère loyal et équitable des échanges

Les échanges entre l’émetteur et ses actionnaires sont facteurs de bonne gouvernance. Afin de préserver le caractère loyal et équitable des échanges, l’émetteur et ses actionnaires devraient autant que possible s’employer à privilégier le dialogue en toutes circonstances et s’efforcer de résoudre raisonnablement d’éventuelles dissensions.

À la prochaine…

devoir de vigilance Divulgation Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Commentaire sur la loi canadienne contre le travail forcé

Ivan Tchotourian 3 juillet 2024

Me Babin a publié le 22 mai 2024 un intéressant billet : « Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement : exigences et obligations pour les entreprises » (BCF cabinet d’avocat).

Extrait :

Application de la nouvelle Loi pour les grandes entreprises

La Loi s’applique aux personnes morales, sociétés de personnes, fiducies et autres organisations inscrites à une bourse de valeurs canadiennes et à celles qui ont un établissement au Canada, y exercent des activités ou y possèdent des actifs et qui, selon leurs états financiers consolidés, remplissent au moins deux des conditions suivantes, pour au moins un de leurs deux derniers exercices :

(i) Elles possèdent des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $ ;

(ii) Elles ont généré des revenus d’au moins 40 000 000 $ ;

(iii) Elles emploient en moyenne au moins 250 employés.

Si une telle entité (a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs ; (b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ; ou (c) contrôle l’entité qui se livre à une activité décrite aux alinéas a) ou b), elle est soumise aux obligations de la loi en matière de production de rapports auprès du gouvernement.

Exigences de production de rapports

L’entité visée doit soumettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avant le 31 mai, de chaque année un rapport de détaillant les mesures prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer le risque de travail forcé ou de travail des enfants à l’une ou l’autre des étapes de la production de ses marchandises, au Canada ou ailleurs, ou de leur importation au Canada. (…)

La Loi exige que le rapport soit approuvé et attesté par le corps dirigeant de l’entité visée.

Après soumission du rapport, un questionnaire, comportant une série de questions sur les différentes exigences de la Loi, devra être complété et téléchargé sur la plateforme du gouvernement fédéral.

Le rapport doit également être publié sur le site de l’entité visée. Si l’entité est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou une autre loi fédérale, elle devra finalement fournir le rapport aux actionnaires, avec les états financiers annuels.

Le gouvernement a récemment publié les lignes directrices pour guider les entités visées par la Loi dans la préparation de leur rapport.

Il est à noter que les exigences de la Loi s’apparentent à celles de différentes administrations, notamment à celles du Modern Slavery Act 2015 du Royaume-Uni et du Modern Slavery Act 2018 de l’Australie. Il est permis de soumettre un rapport conjoint pour le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie, mais il faut s’assurer que les renseignements indiqués s’appliquent de manière générale aux trois entités.

À la prochaine…

Gouvernance Normes d'encadrement normes de droit normes de marché Responsabilité sociale des entreprises

À signaler : Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance

Ivan Tchotourian 3 juillet 2024

Edward Elgar vient de publier un ouvrage collectif Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance dirigé par Thilo Kuntz.

The Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance presents a comprehensive view of a rapidly evolving area of study. Adopting a comparative approach, it goes beyond issues of sustainability and human rights, covering the whole spectrum of ESG and its regulatory developments.

Voici la table des matières :

Introduction to Research Handbook on Environmental, Social and Corporate Governance 1

Thilo Kuntz

PART I DIRECTORS’ DUTIES AND MANAGERIAL DECISION-MAKING

1 Taking stakeholder interests seriously: A practitioner’s view from Germany on management duties 21

Christoph H. Seibt

2 ESG enhancements to company law: The French ‘PACTE’ law 44

Alain Pietrancosta

3 How ESG is weakening the business judgement rule 64

Thilo Kuntz

4 Human rights, environmental due diligence, and value chain responsibility: A view from France, Germany, and the European Union 91

Katrin Deckert

PART II INVESTOR AND SHAREHOLDER ACTIVISM

5 Stewardship codes, ESG activism and transnational ordering 112

Tim Bowley and Jennifer G. Hill

6 Climate proposals: ESG shareholder activism sidestepping board authority 132

Sofie Cools

7 ESG and workforce engagement: Experiences in the UK 151

Andrew Johnston and Navajyoti Samanta

8 ESG, the Alien Tort Statute, and private regulation’s legitimacy trap 171

Seth Davis

PART III INVESTMENT AND FUND REGULATION

9 EU ‘rule-based’ ESG duties for investment funds and their managers under the European ‘Green Deal’ 194

Sebastiaan Niels Hooghiemstra

10 Green bonds: A legal and economic analysis 217

Sergio Gilotta

11 Green public finance: The role of central banks 239

Jörn Axel Kämmerer

PART IV DISCLOSURE REGULATION AND RATINGS

12 The forces that shape mandatory ESG reporting 258

Thorsten Sellhorn and Victor Wagner

13 A green victory in the midst of potential defeat? Concern and optimism about the impact of the SEC’s climate-related disclosure rule 281

Lisa M. Fairfax

14 ESG ratings—guiding a movement in search for itself 303

Andreas Engert

PART V INTERNATIONAL LAW

15 ESG initiatives in international law 325

Rita Guerreiro Teixeira and Jan Wouters

16 ESG and international criminal liability 344

Cedric Ryngaert and Martine Jaarsma

PART VI REGIONAL DEVELOPMENTS

17 The EU Framework on ESG 362

Erik Lidman

18 The Nordic approach to corporate governance and ESG 381

Jesper Lau Hansen

19 ESG in China: A critical review from a legal perspective 404

Xianchu Zhang

20 ESG in Japan: The case of a mixed legal system 421

Masayuki Tamaruya and Mutsuhiko Yukioka

21 The legal and regulatory impetus towards ESG in India: Developments and challenges 443

Umakanth Varottil

À la prochaine…

normes de droit

Un bel ouvrage sur le droit, l’entreprise et la lutte contre le changement climatique

Ivan Tchotourian 3 juillet 2024

Ma collègue Ana-Maria Ilcheva (maître de conférences en droit privé à l’Université Côte d’Azur) vient de publier sa thèse : « L’entreprise et la lutte contre le changement climatique » (LGDJ, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de l’environnement, volume 24).

Résumé

Le changement climatique devient aujourd’hui un laboratoire des évolutions de l’entreprise de demain. À travers ses différents outils et ses concepts, le droit accompagne ces évolutions. En amont de tout dommage, on observe ainsi la mise en œuvre d’un processus de responsabilisation de l’entreprise. L’entreprise est appelée à jouer un rôle aussi bien sur le plan de l’adaptation que sur celui de l’atténuation du changement climatique. Dans ce contexte, de nouvelles obligations, plus ou moins normatives, apparaissent, et des outils classiques du droit, tel que le contrat, sont utilisés en tant qu’instruments de la lutte contre le changement climatique. L’idée à travers ces « obligations climatiques », légales ou volontaires, est de faire en sorte que les données climatiques s’imposent à toutes les échelles de la gestion interne de l’entreprise, pour devenir in fine une partie intégrante de la nouvelle « gouvernance soutenable » de l’entreprise. Or lorsque celle-ci échoue, se pose la question des responsabilités. En droit positif, différents régimes de responsabilité paraissent mobilisables en matière climatique. Ils présentent tous des potentialités et des limites, si bien qu’il semble opportun d’engager une réflexion sur la consécration d’une responsabilité spécifique en matière de climat. Sont ainsi recherchés, dans le cadre de la thèse, les possibles fondements théoriques d’une « responsabilité climatique de l’entreprise » ainsi que les conditions de sa mise en œuvre pratique.

À la prochaine…

devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Reportage de Radio-France sur la vigilance

Ivan Tchotourian 3 juillet 2024

Excellent reportage de Radio-France en date du 29 mai 2024 intitulé : « Devoir de vigilance des entreprises : où en sommes-nous ? »

Le 24 avril 2013 s’effondrait le Rana Plaza, un immeuble de Dacca au Bangladesh, abritant plusieurs ateliers de confection. La plupart des 1 135 victimes étaient des ouvrières travaillant pour de grandes marques de vêtements, dont certaines françaises. En réaction à ce scandale, le législateur français a créé, dans une loi du 27 mars 2017, un devoir de vigilance qui impose aux entreprises d’élaborer une cartographie des risques identifiant les possibles atteintes aux droits de l’homme ainsi que les menaces pour l’environnement ou pour la santé humaine que pourraient engendrer leurs activités, directement ou indirectement, ou celles de leurs sous-traitants. Esprit de justice propose de dresser un bilan de cette audacieuse loi : quelle est son effectivité ? Quels bouleversements a-t-elle introduit – et pourrait-elle entraîner – dans le commerce international, mais aussi dans la conception classique du rôle du juge ?

L’entrevue est réalisé avec :

- Judith Rochfeld Professeure de droit à l’Ecole de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, spécialiste de droit civil, des biens communs ainsi que des questions écologiques et numériques.

- Pauline Abadie Maître de conférences en droit à l’Université Paris-Saclay, spécialiste de droit économique de l’environnement.

À la prochaine…