OPINION : L’entreprise responsable, sujet-frontière et spacialité

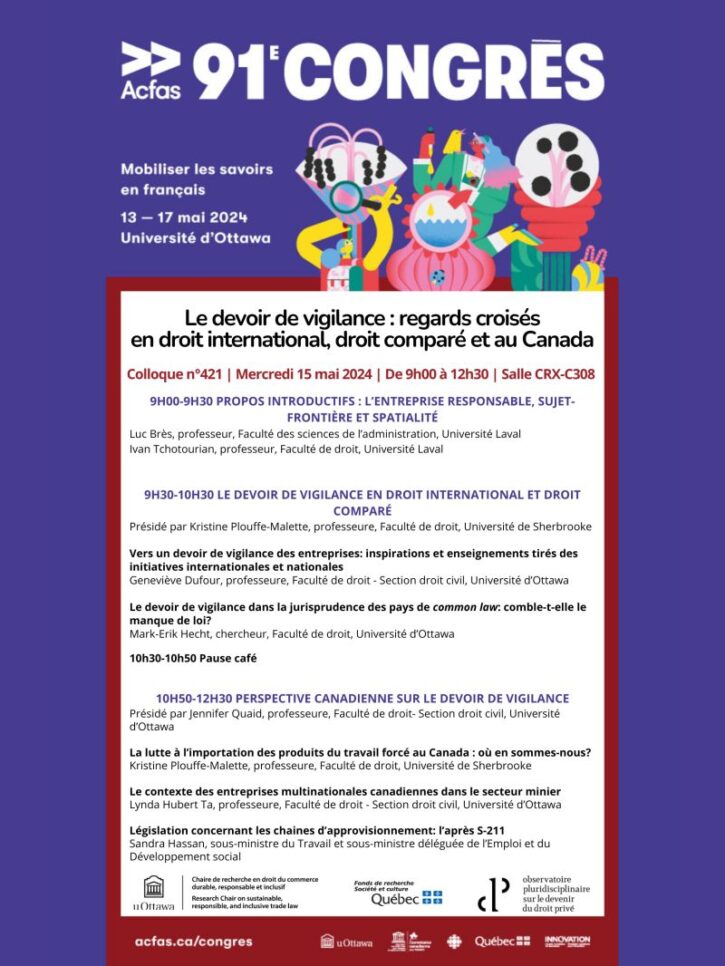

Présent au colloque no 421 de l’ACFAS sur « Le devoir de vigilance : regards croisés en droit international, droit comparé et au Canada » (15 mai 2024), je vous partage mes réflexions de ce matin sous forme d’opinion…

Les entreprises ont bousculé les frontières

Effectivement, les entreprises ont bousculé ce que l’on appelle le droit. Il y a eu un impact sur les frontières disciplinaires avec l’entreprise. La norme est apparue avec tous ses défis : la comprendre, la situer et la faire interagir. Depuis les années 80, place à l’autorégulation qui s’est traduite dans l’émergence et l’intensité du mouvement RSE. Qui doit intervenir quand se pose la question de la RSE ? L’État ? L’entreprise elle-même ? Les individus (salariés…) ? Le marché ? Pas simple !

Il en va de même dans le domaine de l’éthique où l’entreprise a défini et appliqué sa propre éthique. Elle a ainsi dessiné de nouvelles limites au comportement éthique. L’éthique « circonstantielle » ou organisationnelle s’est alors développé pour mieux comprendre.

Mais les entreprises ont été plus loin. Elles ont bousculé les frontières géographiques (pensons aux multinationales), frontières pourtant fondamentales pour l’applicabilité (et l’existence même) du droit. Elles ont bousculé aussi d’autres frontières comme celle de la justice et de la conception que le juriste en avait (nous faisons ici un petit clin d’œil à l’OCRE et au PCN canadiens) ; comme celle du politique et de l’économique où ce dernier s’est fait de plus en plus entendre. Il suffit de relire la saga SNC Lavalin pour s’en convaincre… Pourquoi ne pas également s’intéresser à Northvolt ou à ArrivCan ?

Les frontières des entreprises ont été bousculées

Les frontières de l’entreprise ont été à leur tour questionnées et remises en question. Sur les plans du droit et de l’éthique, ce qui a été admis pendant longtemps (et étant dans une frontière légale et morale) ne l’est plus forcément ou, de moins en moins. Les frontières du légal et du moral ont bougé et bouge encore ! La planification fiscale agressive, la rémunération des hauts dirigeants l’illustrent parfaitement tout comme le discours corporatif. L’entreprise n’est plus seulement économique avec une frontière de cette nature. Elle s’est vu imposer d’autres frontières qu’elle a parfois voulue et d’autres fois subit. Salariés, consommateurs et investisseurs lui rappellent ses frontières et l’importance d’être traitée comme des citoyens à l’intérieur de ses frontières.

C’est un défi de définir les frontières de l’entreprise, notamment en droit et éthique. En droit du travail, le seul rapport entre entreprise et individu se brouille lui-même. Les débats sur le télétravail ou la déconnection le montrent. Dans le domaine du droit des sociétés et des marchés, c’est la double matérialité et le reporting extra financier qui démontrent que les frontières de l’entreprise ne s’arrêtent plus à l’activité économiques et aux chiffres. La frontière de la transparence s’obscurcit… ce qui est un comble !

Les entreprises sont des objets frontières

La proposition doit être faite. Quelle est sa traduction sur les plans juridiques et éthiques ? Tout simplement la responsabilité des entreprises. La frontière définit un espace de responsabilité. Mais, la responsabilité n’est plus unique autour d’une raison économique. Elle est multiple et porteuse de contradiction. Peu importe, la responsabilité est là. Elle doit être alors pensée comme multiple.

Il est intéressant que l’entreprise soit vu ainsi. Il y a un mouvement derrière qui empêche l’interface qu’elle est, d’être vide. Derrière l’entreprise, c’est un collectif :

- Ce sont des parties prenantes si complexe à saisir et pourtant tellement présentes !

- C’est une chaîne d’approvisionnement, de valeurs ou d’activité avec différents acteurs.

- C’est un dialogue et une participation qui doivent être développées.

Le droit dur est revenu

Un retour du droit est observé ou encore, un durcissement de la RSE qui devient progressivement une branche juridique. Des frontières sont donc rétablies en droit. L’intérêt pour la vigilance le montre. La mission, la raison d’être, l’écoblanchiment sont aussi animés de cette dynamique. Revenons à la vigilance. Instruments internationaux, accords internationaux, loi, règle douanière, jurisprudence sur le duty of care ou le contentieux climatique donnent à la vigilance un « vrai » contenu juridique. C’est la frontière de l’entreprise qui est étendue par la chaîne d’approvisionnement, mais qui dans le même temps se restreint à certaines entreprises. Si l’application de la vigilance reste à parfaire, le message est envoyé : la frontière existe de moins en moins.

Mais, ce droit dur se conjugue avec certains principes qui demeurent ancrés dans une posture ancienne. Il y a donc une frontière à bien comprendre : la frontière temporelle.

L’éthique elle-même se durcit et c’est par le territoire ou par la réputation qu’elle le fait. Des frontières à nouveau se dresse.

En dépit de ce durcissement, la logique économique et financière dans lesquelles naviguent les entreprises dessinent des frontières étriquées rejetant la responsabilité des entreprises aux abymes et faisant des États des acteurs sans pouvoir. La fonderie Horne et la création de la fameuse zone tampon sont intéressants sur ce point.

À la prochaine…