Archives

engagement et activisme actionnarial rémunération

Qui a dit que le say on pay avait pour but de réduire les rémunérations ?

Ivan Tchotourian 3 septembre 2015

Bonjour à toutes et à tous, très belle synthèse publié par un des membres du Cercle des juristes le 22 juin 2015 sur les liens entre soft law et rémunération des dirigeants (« Soft law et rémunérations : droit souple ou droit mou ? » : ici). Vous trouverez également dans cet article quelques statistiques et observations intéressantes…

La saison des assemblées générales s’achève avec, comme de coutume, son lot de polémiques sur les rémunérations des dirigeants. Depuis l’année dernière, c’est le say on pay, ces résolutions consultatives sur les rémunérations, qui donne le ton au débat. Il concerne les sociétés qui se réfèrent au code Afep-Medef, les plus grandes donc. On sait déjà que la moyenne des « scores » d’approbation va être plus faible qu’en 2014, sans doute de l’ordre de 87% et non 91% pour les sociétés du SBF 120.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

autres publications engagement et activisme actionnarial Normes d'encadrement

Bilan de la mise en œuvre des propositions sur l’amélioration de l’organisation des AG

Ivan Tchotourian 3 septembre 2015

En février 2015, l’AMF France a publié un bilan d’étape sur les assemblées générales d’actionnaires de sociétés cotées. A cette occasion, elle émet de nouvelles recommandations sur la présence des administrateurs aux AG, la question des conflits d’intérêts potentiels et l’information des actionnaires sur les conventions réglementées.

Afin d’enrichir ses réflexions concernant l’organisation des assemblées générales (AG), l’Autorité des marchés financiers dresse un état des lieux de la mise en œuvre des propositions et recommandations formulées dans le rapport du groupe de travail sur les AG de sociétés cotées. Deux ans et demi après sa publication, le constat général est celui d’une appropriation par la place de la plupart des propositions émises alors sur différentes thématiques, parmi lesquelles le dialogue permanent entre actionnaires et émetteurs, l’expression du vote en AG et les conventions réglementées.

Certaines des propositions émises en juillet 2012 s’adressaient aux entreprises elles-mêmes. D’autres étaient à destination des pouvoirs publics et des associations professionnelles. Sept d’entre elles ont ainsi été reprises par le législateur, notamment la motivation des décisions du conseil autorisant les conventions réglementées, ou par les associations professionnelles. Par ailleurs, les sociétés cotées ont bien intégré ces propositions, développant encore la transparence de l’information à l’égard de leurs actionnaires.

Forte de ces enseignements, l’AMF a renouvelé la plupart de ses propositions de 2012, en précisant ou modifiant certaines d’entre elles. Surtout, elle émet à l’occasion de ce bilan d’étape trois nouvelles recommandations portant sur :

- l’encouragement de l’ensemble des administrateurs, et en particulier les présidents de comité et l’administrateur référent, à assister aux assemblées générales d’actionnaires ;

- la non-participation aux délibérations et au vote d’un administrateur en situation de conflit d’intérêts même potentiel, en particulier s’agissant des conventions réglementées (accord conclu par la société avec l’un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs ou entre deux sociétés ayant un dirigeant en commun par exemple) ;

- une meilleure information des actionnaires sur les modalités de calcul et d’ajustement des conditions financières prévues par les conventions réglementées susceptibles d’engager la société sur plusieurs années.

Par ailleurs, l’AMF a renouvelé ses propositions relatives à l’expression du vote des actionnaires et, notamment celle portant sur le vote d’abstention, ainsi que celles relatives au bureau de l’AG.

Tenant compte de ce point d’étape, l’AMF a mis à jour sa recommandation DOC-2012-05. Par ailleurs, elle suivra avec attention les travaux législatifs européens relatifs à la révision de la directive « Droits des actionnaires ».

Pour aller plus loin :

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Encore de nouveaux liens !

Ivan Tchotourian 2 septembre 2015

Bonjour à toutes et à tous, le blogue continue son développement et son recensement de liens pertinents susceptible d’aider à la recherche d’informations. Vous pourrez vous rendre sur la page « Liens utiles » (ici) pour accéder aux nouveaux liens mis en ligne.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

devoirs des administrateurs normes de droit responsabilisation à l'échelle internationale

Intérêt de groupe : le Club des juristes se prononcent pour

Ivan Tchotourian 2 septembre 2015

Faisant suite au billet que nous avions publié sur la proposition de reconnaissance de l’intérêt de groupe de Pierre-Henri Conac (ici), le Club des juristes vient également de confirmer sa volonté de reconnaître un tel intérêt : ici.

Voici le résumé de l’étude :

La Commission Europe du Club des juristes, présidée par Anne Outin-Adam et Didier Martin, vient de publier son rapport intitulé « Vers une reconnaissance de l’intérêt de groupe dans l’Union européenne ? ». Les filiales sont des entités juridiques distinctes ayant des intérêts sociaux individuels. Toutefois, dans le cadre des groupes de sociétés – de grande taille comme de PME -, les sociétés mères peuvent être amenées à privilégier l’intérêt du groupe, dans la définition de leur stratégie, même si ce dernier ne recouvre pas exactement l’intérêt propre des filiales. Ainsi, l’intérêt de groupe assure la prise en compte des impératifs économiques des groupes de sociétés et, dans un objectif de facilitation de gestion, renvoie à la possibilité pour une société mère de définir une politique globale surpassant les intérêts particuliers des entités prises individuellement. Aujourd’hui, il importe de renforcer la sécurité juridique des opérations intra-groupes en Europe, sans pour autant – condition sine qua non – remettre en cause l’autonomie des différentes structures. Dans son rapport, la Commission Europe du Club des juristes préconise donc, d’une part, d’assouplir et de sécuriser les processus décisionnels au sein de groupes transfrontaliers via l’adoption d’une recommandation européenne, dont elle propose un draft de texte et, d’autre part, de recommander aux Etats membres de se rapprocher d’un mécanisme similaire à celui de la jurisprudence française « Rozenblum », déjà appliquée dans plusieurs Etats européens.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

place des salariés retour vers le futur

Salariés : pour une meilleure prise en compte du risque (Institut Montaigne)

Ivan Tchotourian 2 septembre 2015

Il y a dix ans, l’Institut Montaigne publiait l’Amicus curiae suivant : « Salariés, actionnaires : partager le gâteau ou mieux partager le risque ? ». La conclusion de ce travail était intéressante (et toujours d’actualité !) : « La vieille question du « partage des fruits de la croissance » a été instrumentalisée. Le remède simpliste d’une augmentation générale des salaires s’il continue de séduire, est une illusion dans un environnement économique qui n’est plus celui des années soixante-dix. Mais, il faut reconnaître que les mutations du capitalisme ont fait porter aux salariés des risques dont ils étaient protégés jusqu’à présent. Les pouvoirs publics doivent répondre à cette évolution en protégeant au mieux les individus, en particulier les plus vulnérables, des risques courus par leur entreprise et en les associant à la meilleure rémunération du capital qui correspond à l’accroissement des risques courus par les entreprises. Il y a une contradiction malhonnête chez ceux qui déplorent à la fois l’immobilité sociale au sein de la société française et les changements en cours. Ceux-ci doivent être utilisés par les pouvoirs publics comme un levier pour redynamiser la mobilité sociale et professionnelle et donner un nouvel élan économique à la France ».

La répartition des richesses est un sujet qui alimente les discussions depuis plusieurs décennies. Dans ce cadre, les facteurs travail et capital sont souvent opposés. Ces tensions ressurgissent notamment lors de la diffusion des résultats des principales entreprises françaises. De fait, dans un contexte économique qui voit les salaires stagner voire baisser, de tels résultats peuvent engendrer de la frustration chez les salariés. Ce phénomène alimente le sentiment que la répartition de la valeur ajoutée est désormais injuste, au détriment des salariés. Cette impression mérite que des analyses plus précises soient effectuées : il convient alors de s’interroger sur la réalité économique de la répartition des richesses telle qu’elle peut être faite actuellement. Il est également opportun de se demander s’il est forcément pertinent de rechercher absolument une répartition des richesses « idéale ».

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

rémunération

Alcatel-Lucent : la suite du dossier de la rémunération

Ivan Tchotourian 1 septembre 2015

Voilà un beau dossier à suivre : la rémunération de M. Combes suite à son départ d’Alcatel-Lucent vers Altice. Les conditions de ce départ ont suscité une polémique depuis que le Journal du dimanche a révélé que Michel Combes pourrait engranger d’ici 2018 l’équivalent de 13,7 millions d’euros, pour l’essentiel en actions, alors qu’il n’était aux commandes du groupe que depuis deux ans (ici). Dans son article Les Échos « ALCATEL-LUCENT : L’AMF très critique sur les indemnités de Combes, va enquêter », l’AMF a déclaré qu’elle allait enquêter sur les conditions de versement de la rémunération pour vérifier s’il n’y avait pas d’irrégularités. Intéressante situation où l’AMF et le MEDEF semblent à l’hunisson, reste à savoir ce qu’il va advenir de ce dossier…

Aujourd’hui d’ailleurs, le ministre de l’Économie a réagit (il s’était déjà montré très critique la veille !) sur le dossier (ici) :

Toujours selon son entourage, le ministre de l’Économie a « souhaité que le Haut Comité sur le gouvernement d’entreprise (HCGE) et l’Autorité des marchés financiers rendent des avis sur les conditions de son départ et qu’Alcatel Lucent puisse en tirer les conséquences ». Le ministre de l’Économie a demandé dès lundi au HCGE, une instance mise en place par le Medef et l’Afep (Association française des entreprises privées) de se saisir de ce dossier.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance

Formation des administrateurs par les entreprises

Ivan Tchotourian 1 septembre 2015

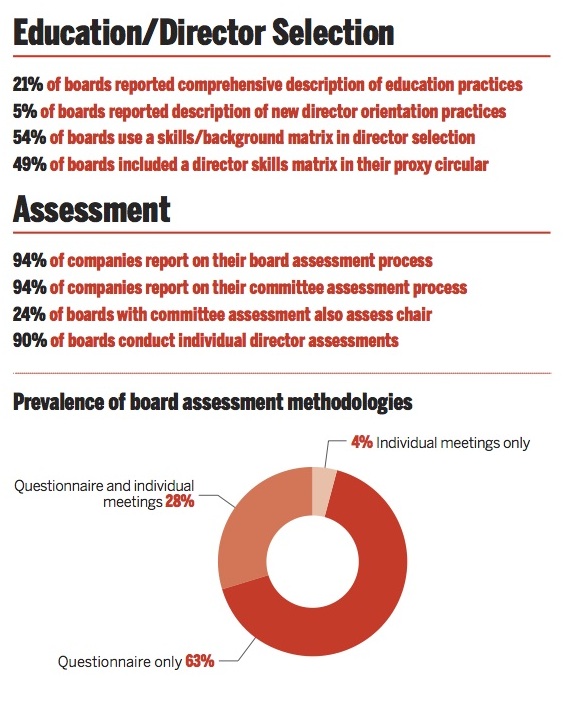

L’article « No director left behind » publié dans Listed Magazine mérite de s’y attarder. Il aborde un sujet intéressant : celui de la formation continue des administrateurs. Qu’en retenir ? Voici quelques morceaux choisis…

Au-delà de la conformité

A common misconception equates director education with securities manuals and compliance briefings. It’s much more than that. Gwyn Morgan says one of the key things he learned from his SNC experience is that directors should spend more time on culture and values. “You have to make sure there is inherent in the company a culture and a set of values that will inevitably have people blow the whistle if they think something is wrong.” The problem is that ethics and culture are not easy things to measure, weigh or teach. In fact, many director education programs focus on harder skills, such as legal duties, reading financial statements, running committees or enhancing performance and shy away from the more philosophical elements, such as culture or ethics.

Des exigences juridiques croissantes

Under Canadian securities regulations, issuing companies are required to disclose director continuing education practices in their management proxy circulars. If a board does not provide continuing education for its directors, companies are required to describe how the board ensures that directors maintain the skill and knowledge needed to meet their obligations.

Une formation générique ou spécifique ?

But that’s simply a starting point. While director orientation programs are great at giving a director his or her sea legs, they are often generic in nature, discussing issues from a macro perspective and often failing to drill down to the industry level, where a board’s attention needs to be focused. So while designations are a good start, directors and boards need to step it up. Lawyer Carol Hansell, a corporate governance expert at Hansell LLP in Toronto, says many independent directors are accomplished business people, but “don’t necessarily have the industry perspective or knowledge and have to be schooled up on it.” “The generic programs are good and important, but they are only a start.” Orientation programs are crucial for introducing industry-specific information to new directors

Le défi de l’agenda

Experts say one of the growing challenges in delivering director education is time. It’s a precious commodity. “Most companies are trying to schedule it,” says Korpach. “The challenge is how do you make time in a limited agenda?” (…) Hansell adds “there’s a lot of governance fatigue [at the board level]. When you talk about continuing education, directors think you are going to give them another lecture about governance. What directors are really looking for is industry-specific information, particularly in the areas of risk.”

Quel modèle pour la formation des dirigeants ?

Experts say the topics for education are limitless. A few years ago, International Financial Reporting Standards (IFRS) and accounting was the rage as regulators introduced new rules. Now, it’s things like executive compensation, foreign corruption and cybersecurity that are drawing the attention. The need is often driven by changes in laws and regulations, or even new court rulings, which touch on director liabilities or fiduciary duties. Education on business strategy also continues to remain strong. “Boards are starting to get more heavily involved in strategy,” says Chynoweth. “It’s about understanding what’s the difference between tactics and strategy.” He says directors often confuse the two. Education programs are also expanding beyond the traditional theoretical discussions around financial matters, strategy and risk to include more practical analysis. For example, site visits have grown in popularity, not just involving company operations, but extending to clients as well.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian