finance sociale et investissement responsable Gouvernance normes de marché Nouvelles diverses

ISR et féminisation : une étude intéressante

Julie Bernard21 février 2018

Moxie Future, une firme basée en Asie et construite par et pour les femmes, vient tout juste de publier un nouveau rapport : “Understanding Female Investors: Women Using Capital to Change the World”. Ce rapport fournit des données intéressantes et pertinentes par rapport aux motivations, mais aussi aux possibles barrières des femmes et de l’investissement responsable.

En mars et avril 2017, 2 536 femmes âgées de 18 à 65 ans ont été interrogées sur cinq marchés l’Australie, de la Chine, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les résultats de la recherche démontrent la façon dont les investisseuses en Chine manifestent le plus d’intérêt et de préoccupation en matière d’investissement responsable. Au total, 84% des femmes sondées en Chine ont indiqué qu’elles étaient motivées à être une investisseuse responsable. 69% ressentent un sentiment d’urgence par rapport à l’investissement responsable.

Vous pouvez lire le communiqué de presse de Moxie Future ici et le rapport complet ici.

Bonne lecture!

Julie

finance sociale et investissement responsable normes de droit Nouvelles diverses

Le contrat à impact social : une innovation financière qui gagne du terrain au Canada

Margaux Morteo21 février 2018 Margaux Morteo

Après la Saskatchewan et l’Ontario, le Manitoba est la troisième province canadienne à recourir au contrat à impact social (ci-après « CIS »). Les CIS, ou social impact bonds, n’ont cessé de trouver preneur auprès des acteurs économiques depuis leur création en 2010.

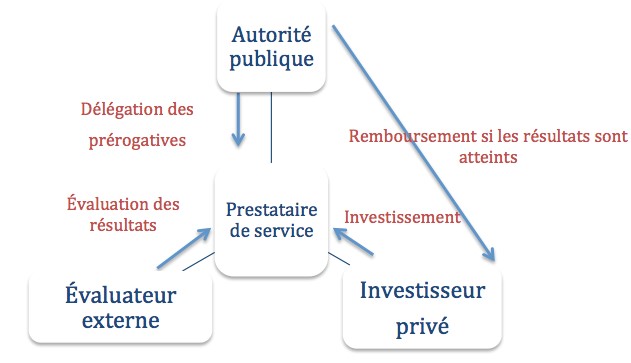

Le contrat à impact social est défini comme un contrat spécifique entre un investisseur privé (funders), le secteur public (payer) et un prestataire de service (subcontractor) par lequel les pouvoirs publics mobilisent des capitaux pour financer un projet social particulier en déléguant certaines prérogatives à un intermédiaire chargé de trouver des investisseurs [1]. Si les résultats initialement prévus au contrat sont atteints, l’institution publique rembourse l’investisseur privé [2]. Ce contrat « pay-for-sucess » permet ainsi au secteur public d’attirer des fonds privés dans des domaines spécifiques, encourageant ainsi la réalisation de résultats concrets. C’est un incitatif pour les investisseurs financiers en quête de rendement social. Pour la collectivité, cela se traduit par une réduction des coûts. C’est elle qui apporte du rendement à l’investisseur [3]. Le schéma de l’image attaché à ce billet résume le contrat à impact social.

Le Manitoba, troisième province séduite par le mécanisme

En 2014, le gouvernement de la Saskatchewan lance son premier CIS afin de créer une maison de soutien aux mères célibataires à risque [4]. Pour réaliser ce programme, la somme d’un million de dollars a été mobilisée de la part des investisseurs. Si les résultats sont atteints, le mécanisme permettra au gouvernement d’économiser entre 540 000 dollars et 1,5 million de dollars sur cinq ans. La même année, l’Ontario élabore un projet pilote dont les conclusions sont diffusées dans un rapport de 2016. Parmi celles-ci, le gouvernement ontarien retient pour l’avenir que les CIS sont un outil complexe, mal connu de nombreux organismes et que les répercussions potentielles du projet nécessitent de recueillir une grande quantité de données dont l’accès et la disponibilité sont limités [5]. Pourtant, ces difficultés n’ont pas découragé le gouvernement du Manitoba qui a lancé le premier appel à candidature en vue au début de l’année 2018 [6]. Une stratégie sera rédigée avec la collaboration du MaRS Centre for Impact Investing avec pour ambition de l’élaborer d’autres projets financés par CIS.

Quel avenir pour les CIS ?

Comme le démontrent les statistiques actuelles, les CIS sont de plus en plus nombreux dans le monde. Le rapport 2018 de Social Finance rapporte que 108 projets de CIS ont été lancés dans 24 pays et ont permis de mobiliser une somme avoisinant les 400 millions de dollars [7]. Il a été révélé que les procédures entourant les CIS sont lourdes, et peuvent ainsi freiner les candidatures aux appels à projet de certains acteurs. Des fonds dédiés spécifiquement aux résultats pourraient être crées, avec des tableaux de résultats permettant aux bailleurs de fonds de fixer des prix en fonction des niveaux atteints par le prestataire de service [8]. L’obstacle majeur des CIS reste donc l’évaluation des résultats à laquelle le paiement est soumis. Malgré les quelques incertitudes qui planent encore autour du mécanisme, les CIS semblent avoir de beaux jours devant eux.

[1] Schinckus C., 2017. « Financial innovation as a potential force for a positive social change : The challenging future of social impact bonds », Research in International Business and Finance, Vol. 39, p. 727-736, à la p. 729.

[2] Marty F., 2016. Les obligations à impact social : une nouvelle génération de PPP pour les politiques sociales ?, Chaire Economie de partenariat public-privé, Discussion Paper Series n° 3, aux p. 7 à 9.

[3] Chiapello E., 2017. La financiarisation des politiques publiques, Mondes en développement, n° 178, p. 23-40, au para. 33.

[4] Saskatchewan, 2014. New home for single mothers opens in Saskatoon; Funding first of its kind in Canada, https://www.saskatchewan.ca/government/news-and-media/2014/may/12/social-impact-bond.

[5] Ontario, 2016. Projet pilote d’obligations à impact social en Ontario : démarche d’élaboration et leçons tirées, https://www.ontario.ca/fr/page/projet-pilote-dobligations-impact-social-en-ontario-demarche-delaboration-et-lecons-tirees#fn1.

[6] Manitoba, 2018. Social Impact Bonds — A New Way of Investing in Manitobians, https://www.gov.mb.ca/sib/index.html.

[7] Social Finance, 2018. Social Impact Bonds reach global mass, http://www.socialfinance.org.uk/sites/default/files/news/sf_gn_100_sibs_press_release_final_30_jan_18_1.pdf.

[8] Gustafsson-Wright E., Boggild-Jones I., 2018. Paying for social outcomes : A review of the global impact bond market in 2017, Brookings, https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2018/01/17/paying-for-social-outcomes-a-review-of-the-global-impact-bond-market-in-2017/.

Nouvelles diverses

Le blogue fait sa révolution : équipe de rédaction

Ivan Tchotourian 19 février 2018 Ivan Tchotourian

Bonjour à toutes et à tous, le blogue continue d’évoluer. Comme vous le constaterez, des nouveaux aménagements ont été faits : un blogue a été créée pour accueillir des messages plus courts, les catégories du blogue ont été modifiées pour correspondre à ce que nous abordons… mais plus important une équipe de rédaction a été mise en place.

Cette équipe comprend des étudiants venus de divers horizons qui sont intéressés à la problématique de la RSE et qui apportent au blogue leur fougue. Les étudiants publieront sur une base régulière dans le blogue et partageront leur analyse.

Cette équipe comprend les membres suivants :

Mmes Naomi Koffi et Florence Bugeaud-Tardif, étudiantes au baccalauréat, passionnées de droit des affaires et dotées d’un parcours pour le moins original.

M. Loïc Geelhand de Merxem Ecuyer, étudiant à la maîtrise qui s’intéresse au reporting extra-financier.

Mmes Julie Bernard et Margaux Morteo, étudiantes au doctorat et qui sont – pour le moins – actives et très « allumées » aux problématiques touchant la RSE. Elles apportent une vision macro à ce bel enjeu.

M. Charles Tremblay-Potvin et Larios Mavoungou, étudiants au doctorat en droit (l’un à l’Université Laval et l’autre en France à l’Université de Nice Côte d’Azur) et que j’ai le plaisir de côtoyer et avec qui les échanges sont très fructueux que ce soit sur les théories de l’entreprise ou la protection des droits de l’Homme.

Bienvenus à toutes et à tous,

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Structures juridiques

La mission de l’entreprise en question : on consulte en France

Ivan Tchotourian 10 janvier 2018 Ivan Tchotourian

La France réfléchit sur l’objet social de l’entreprise : « Le gouvernement lance le chantier du statut de l’entreprise ». La création d’un statut d’« entreprises de mission », sur le modèle des « benefit corporations » américaines, qui intègrent dans leur objet social des références à l’intérêt général, est aussi sur la table. Une façon d’élargir le rôle dévolu aux entreprises, sans s’aliéner le patronat, hostile à la modification de leur statut au sein du Code civil. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la future loi Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), dont une première mouture doit être présentée au printemps en conseil des ministres.

Le chantier est vaste, le calendrier serré. Missionnés par le gouvernement pour repenser la place de l’entreprise dans la société, Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, désormais présidente de Vigeo Eiris, et Jean-Dominique Senard, patron de Michelin, ont moins de deux mois pour rendre leur copie. Des conclusions attendues en haut lieu : pas moins de quatre ministres étaient présents, vendredi 5 janvier, aux côtés des partenaires sociaux, pour le lancement des travaux.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses Structures juridiques

Modèles de gouvernance : supériorité ? convergence ?…

Ivan Tchotourian 9 janvier 2018 Ivan Tchotourian

Les professeurs Hirigoyen et Poulain-Rehm publient un bel article dans la Revue Française de Gestion dont certains éléments sont disponible sur The Conversation : « Un système de gouvernance peut-il être considéré comme supérieur aux autres ? » (8 janvier 2018). C’est un très beau sujet que ces auteurs abordent ici…

À la question posée, notre article publié dans la Revue Française de Gestion (4/2017), s’efforçait d’apporter une réponse à travers la réalisation d’une recherche portant sur l’analyse comparative internationale de la qualité de la gouvernance des entreprises.

Elle cherche à déterminer, en particulier, si l’appartenance à un modèle de gouvernance déterminé, parmi les trois identifiés – anglo-saxon, européen continental, asiatique – exerce une influence sur les scores de gouvernance des entreprises, tels qu’attribués par l’agence de notation sociétale Vigeo. L’étude s’appuie sur un échantillon de 434 sociétés cotées dont les scores ont été relevés sur la période 2010-2014.

Les résultats font apparaître, de manière nette, une supériorité des entreprises anglo-saxonnes en matière de gouvernance d’entreprise, dans les différentes dimensions qui la constituent, en particulier pour ce qui est de l’engagement envers les actionnaires, de l’équilibre des pouvoirs et de l’efficacité du conseil d’administration, et des mécanismes d’audit et de contrôle.

(…) En définitive, les résultats de la présente recherche, en soulignant la supériorité des scores de gouvernance des entreprises rattachées au modèle anglo-saxon, en suggérant aussi l’adoption de principes de « bonne gouvernance » sur le fondement de référentiels communs, tendent à accréditer l’idée d’une convergence des systèmes et des pratiques. Ils n’excluent pas pour autant l’idée d’une pluralité de modèles de gouvernance susceptibles de coexister compte tenu de la prégnance des différences institutionnelles. Ils n’excluent pas non plus l’hypothèse d’une hybridation des systèmes de gouvernance par combinaison d’éléments empruntés à des modèles distincts. Dans ce domaine comme dans d’autres, la question de l’ampleur et de l’intensité de la convergence reste posée et, in fine, celle de la dualité et de la dialectique de la globalisation.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

finance sociale et investissement responsable Nouvelles diverses

Mieux encadrer l’entreprise : penser diffent

Ivan Tchotourian 8 janvier 2018 Ivan Tchotourian

Décidément, l’entreprise fait parler d’elle ces temps derniers. Pour exemple, la France est en train de réfléchir à faire évoluer la mission de cette dernière pour l’ouvrir à des préoccupations plus sociales. En voilà une autre illustration : ce billet publié dans Le Devoir intitulé « Sortir de l’entreprise-monde pour reconquérir notre temps ».

Comment mettre un terme à la destruction de notre habitat avant qu’il ne soit trop tard ? Comment s’attaquer à ces inégalités qui n’ont cessé de se creuser dans nos sociétés ? Comment enfin reprendre un tant soit peu le contrôle de nos vies alors qu’elles semblent plus que jamais soumises aux « lois du marché » et aux sirènes du « progrès technique » ?

Il faut que nous sortions de ce que le sociologue Andreu Solé appelle l’« entreprise-monde », c’est-à-dire un monde conçu dans une large mesure par et pour l’entreprise, comme on peut dire du monde médiéval qu’il était conçu par et pour l’Église. Nous ne la voyons plus, tant elle tisse la trame de nos vies, mais l’entreprise est la principale force organisatrice de nos sociétés. Pour le meilleur et surtout pour le pire.

Quelle solution ?

Si nous tenons à la vie, à la justice et à la liberté, il faut en finir avec l’entreprise. À tout le moins, cette forme de vie sociale doit être marginalisée. Pour ce faire, il y a d’abord une reconquête spatiale à mener, notamment sous la forme de luttes contre l’envahissement publicitaire, contre les paradis fiscaux ou plus largement contre la libre circulation des capitaux et des marchandises.

Mais nous devons aussi reconquérir ce temps dont l’entreprise nous dépossède largement — les vacances elles-mêmes n’étant jamais qu’un temps de consommation et de récupération pour le travail. D’où la pertinence de militer pour une réduction significative du temps de travail sans perte de revenu et/ou pour des dispositifs tels que le revenu inconditionnel d’existence.

À plus long terme, il s’agit de reprendre le contrôle de nos moyens de vivre pour que nous ne soyons plus contraints de vendre notre force de travail aux entreprises. Ces moyens pourraient être pris en charge collectivement, de façon équitable, soutenable et démocratique, sur le modèle des « communs », qui représente une voie de sortie prometteuse de l’alternative propriété privée/propriété collective dont nos sociétés sont prisonnières depuis trop longtemps.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Europe et gouvernance d’entreprise : que s’est-il passé en 25 ans ?

Ivan Tchotourian 22 décembre 2017 Ivan Tchotourian

M. Bruno Alomar revient sur 25 ans de réforme en Europe en matière de gouvernance dans un article de Le Figaro : « Europe et entreprise : 25 ans de réforme de la gouvernance, pour quel bilan ? » (20 décembre 2017). Cet article est intéressant en jetant un éclairage critique sur les grandes orientations qui ont caractérisé la gouvernance d’entreprise…

Extrait :

Au niveau de l’entreprise, le mouvement continuel de réformes a vu fleurir comités d’études, administrateurs indépendants, codes éthiques, médiateurs internes etc. Surtout, la réforme de la corporate governancea conduit à repenser le fonctionnement des organes de décision, en imposant un modèle de dissociation du pouvoir, soit par la distinction directoire/ conseil de surveillance, soit par la dissociation des fonctions président et de directeur général.

Comme en matière européenne, malgré des progrès (transparence), la gouvernance n’a pas été significativement améliorée. La dissociation du pouvoir, cœur de la réforme, d’inspiration anglo-saxonne et germanique, a en réalité largement abouti à une dilution des responsabilités. Qu’il soit permis de rappeler ici que le droit français, au travers de la fonction de Président-Directeur-Général (PDG), présente lui des atouts que l’on a trop souvent ignorés. La concentration lisible des pouvoirs entre ses mains en est un, qui garantit que son titulaire n’agit pas seulement dans l’intérêt des actionnaires, mais bien dans celui de l’entreprise, qui est plus vaste. La claire reddition des comptes en est un autre, puisque le PDG voit son action encadrée par un large principe de responsabilité, et qu’il est, de surcroît révocable selon un régime strict (sans motif ni dommages-intérêts). Enfin, l’entreprise, ses salariés, comme les citoyens, doivent sans ambiguïtés, savoir qui prend les décisions, qui incarne la société, particulièrement quand l’entreprise concernée connaît une phase de mutation profonde: le PDG.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian