Archives

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration objectifs de l'entreprise

Un bon membre de CA, c’est quoi ?

Ivan Tchotourian 21 mai 2024

Dominic Gagnon définit ce qu’est un bon membre de CA dans un billet de blogue de Les affaires.com : « Comment être un bon membre d’un conseil d’administration » (9 mai 2024).

Extrait :

Être un bon membre du conseil d’administration

Être un bon administrateur, c’est une foule de choses, mais la principale est de développer un dialogue intelligent et respectueux avec le PDG plutôt que de la confrontation. Voici quelques conseils pour ce faire:

1) Faites vos devoirs

Cela commence par faire suffisamment de devoirs pour avoir un point de vue intelligent et créer de la valeur. Vous ne pouvez pas prodiguer de conseils intelligents sans comprendre l’entreprise. Si vous n’êtes pas prêt à effectuer le travail nécessaire pour vraiment comprendre l’entreprise, n’envisagez même pas de rejoindre un conseil d’administration. L’une des meilleures façons de devenir intelligent dans l’entreprise est d’écouter avec une grande attention le PDG et son équipe de direction. En tant que fondateur, ma plus grande frustration fut d’arriver au conseil d’administration et de devoir répéter une foule d’éléments qui étaient déjà présents dans les lectures préparatoires. Oui, je comprends que vous êtes occupés, mais siéger à un conseil, c’est un engagement.

2) La curiosité (dis-moi en plus svp)

Si vous ne comprenez pas bien, utilisez les trois mots magiques : dites-m’en plus. Toute personne à qui vous demandez de «m’en dire plus» vous en dira plus et vous respectera pour avoir demandé de cette façon. C’est magique. Pas besoin d’être passif agressif ou de faire sentir à l’autre personne qu’il n’est pas clair. Le rôle d’un bon administrateur est de creuser plus loin que la première réponse. D’être certain de bien comprendre les tenants et aboutissant tout en reconnaissant ne pas être aux opérations quotidiennes de l’entreprise. L’un des bons moyens est aussi de simplement récapituler ce que vous avez entendu et demander «est-ce que j’ai bien compris?»

3) Poser des questions basées sur votre expérience

Abordez des questions qui s’appuient sur votre propre expérience tout en respectant celle du PDG. N’oubliez pas que votre expérience est pertinente, mais que le contexte peut aussi être très différent. Plutôt que de remettre en question directement le jugement du PDG, optez plutôt pour une approche du type: «dans mon expérience professionnelle, j’ai rencontré des difficultés similaires. Pensez-vous que cela puisse avoir un impact sur les objectifs?»

Répétez ces trois pratiques jusqu’à ce que le PDG perçoive que le dialogue avec le conseil d’administration est à la fois intelligent et respectueux grâce à une approche proactive des questions cruciales pour l’entreprise. Bien sûr, chaque échange ne sera pas nécessairement agréable, mais tant qu’il est perçu comme étant constructif et respectueux le PDG sera enclin à revenir vers vous pour discuter des questions importantes.

Un travail d’équipe

Ma perspective est évidemment teintée de mon rôle de fondateur et de PDG, mais je reste convaincu que la valeur ajoutée d’un conseil d’administration réside dans sa collaboration avec le PDG et l’équipe de direction. Dernièrement, je demandais à une amie hyperactive qui siège à de multiples conseils si elle trouvait qu’elle perdait parfois son temps. Sa réponse ne m’a pas surpris: lors de la réunion du conseil, oui, parfois. Cependant, tout le travail qu’on fait avec les PDG et les équipes en dehors des réunions, jamais. C’est aussi le sentiment qui m’habite, lorsqu’on développe une vraie complicité avec les équipes en place et qu’ils ont confiance en nos connaissances et notre expérience. La magie s’opère alors.

C’est pour cette raison que je suis de plus en plus exigeant lorsque j’accepte de siéger à un conseil. Je veux m’assurer que tous les intervenants ont le même objectif: le succès de l’entreprise et surtout un fort désir de collaborer, d’apprendre et d’évoluer.

À la prochaine…

devoir de vigilance Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

La loi allemande sur le devoir de vigilance : un podcast

Ivan Tchotourian 21 mai 2024

Me Charlotte Michon continue l’animation de son intéressant podcast (Responsabilité !, dont voici tous les épisodes). Le dernier podcast concerne la loi allemande sur le devoir de vigilance. Une belle manière de faire le point.

- Pour écouter le podcast : ici

Résumé :

Que dit la loi allemande sur le devoir de vigilance ? Quelles différences avec la loi française et la future directive européenne sur le devoir de vigilance ? Charlotte Michon explore les distinctions réglementaires entre ces deux pays en compagnie d’Eckart Von Malsen. Si la loi de vigilance allemande concerne déjà un plus grand nombre d’entreprises qu’en France, elle est aussi plus explicite en matière de due diligence, et a opté pour le contrôle via une autorité de suivi qui favorise l’accompagnement des entreprises. Eckart Von Malsen revient sur son activité à travers quatre grandes procédures allemandes ayant marqué l’année 2023 aussi bien dans l’industrie textile que dans l’automobile, les transports et l’agroalimentaire. Il aborde aussi le futur du devoir de vigilance allemand à l’aune de la directive européenne.

À la prochaine…

Gouvernance rémunération

Rémunération des patrons : un dossier de La presse

Ivan Tchotourian 21 mai 2024

Qui sont les présidents les mieux payés parmi les entreprises de Québec inc. en Bourse ? Et quelles entreprises sont les plus généreuses envers leurs plus hauts dirigeants ? Ce sont à ces questions qu’un dossier du journal La Presse sous la plume du journaliste Martin Vallières est consacré : « Rémunération des hauts dirigeants d’entreprise » (21 mai 2024).

Extrait :

« D’une part, lors des votes pris dans les assemblées d’actionnaires, on observe un léger repli du taux d’approbation des politiques de rémunération des hauts dirigeants. Quand ce taux passe sous les 80 %, ça peut devenir gênant pour le conseil d’administration de l’entreprise, selon François Dauphin, PDG de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) à Montréal.

« D’autre part, aux États-Unis surtout, où ce calcul est réglementaire, on observe que le multiple de la rémunération des hauts dirigeants d’entreprise par rapport au salaire médian de leurs employés continue de s’élever.

« Cette tendance suscite d’ailleurs de plus en plus de réactions dans la société, mais encore peu parmi les principaux investisseurs de ces entreprises, qui demeurent plus préoccupés par le rendement total de leurs placements », constate François Dauphin.

À la prochaine…

Divulgation divulgation extra-financière Gouvernance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

La transparence des grandes entreprises en matière environnementale et sociale

Ivan Tchotourian 18 mai 2024

Pourquoi pas lire une thèse de belle qualité en ce samedi après-midi ? Je vous propose le travail doctoral suivant :

Résumé :

Le devoir de transparence environnementale et sociale des grandes entreprises, dispositif phare de la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE), se caractérise par la dualité de sa fonction. Ce devoir consiste pour l’entreprise à apporter une information à ses parties prenantes quant aux impacts environnementaux et sociaux de son activité. Au regard des risques de pratiques de greenwashing ou socialwashing de la part des entreprises, la qualité de l’information apportée est déterminante. Un enchevêtrement de mécanismes de droit dur et de droit souple est ainsi mis en œuvre au service de la pertinence et de la fiabilité des informations. En outre de sa fonction informative, le devoir de transparence environnementale et sociale revêt une fonction régulatrice. L’instauration d’un tel devoir par les pouvoirs publics a pour objectif de guider les entreprises vers une prise en compte effective des impacts décrits dans les documents d’information. En d’autres termes, le devoir de transparence invite l’entreprise à concrétiser son discours en actes tangibles. A cet effet, des mécanismes juridiques et extra-juridiques sont mobilisés, reposant sur les rétributions du marché (sanction réputationnelle notamment) et sur les mutations de la place de l’entreprise dans la société. En définitive, tout l’enjeu du droit de la RSE réside dans sa capacité à élaborer une norme juridique (l’obligation d’information en matière environnementale et sociale) qui soit de nature à susciter le respect par les entreprises d’une norme sociale non sanctionnée juridiquement (la prise en compte effective des enjeux environnementaux et sociaux).

À la prochaine…

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Responsabilité sociale des entreprises

Mouvement anti-ESG : faut-il s’inquiéter ?

Ivan Tchotourian 15 mai 2024

Depuis quelques temps, des tentatives sont faites pour réduire la participation des investisseurs engagés. À ce titre, l’entreprise américaine Exxon a entrepris un recours judiciaire contre certaines parties prenantes, critiquant l’usage « activiste » des droits des actionnaires.

Extrait :

Exxon Mobil said Friday it will continue to pursue a lawsuit against two activist investors even after they withdrew a shareholder proposal on climate change, setting up a clash over what constitutes legitimate debate between a public company and its owners.

Exxon (XOM.N), opens new tab had taken the rare step in January of filing the lawsuit to block the shareholder measure from being voted on at its annual meeting.

(…) Exxon’s unusual legal action has been closely watched by investor activists worried the move could lead other companies to block shareholder resolutions in court, rather than through the usual process of appealing to regulators.

À la prochaine…

devoir de vigilance normes de droit Responsabilité sociale des entreprises

Les entreprises canadiennes et la vigilance européenne

Ivan Tchotourian 15 mai 2024

Le 24 avril, la directive sur le devoir de diligence CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) a été adoptée par le Parlement européen. Ce texte voté par les représentants des 27 États membres de l’Union européenne représente une étape majeure pour mieux encadrer les pratiques des grandes entreprises et reconnaître le « devoir de vigilance » des entreprises. La directive continue d’avancer dans le processus législatif…

- Pour mieux comprendre la directive, et réfléchir à son impact sur l’économie canadienne, nous vous invitons à lire cette synthèse du RRSE : ici

À la prochaine…

Normes d'encadrement opinions Publications

OPINION : L’entreprise responsable, sujet-frontière et spacialité

Ivan Tchotourian 15 mai 2024

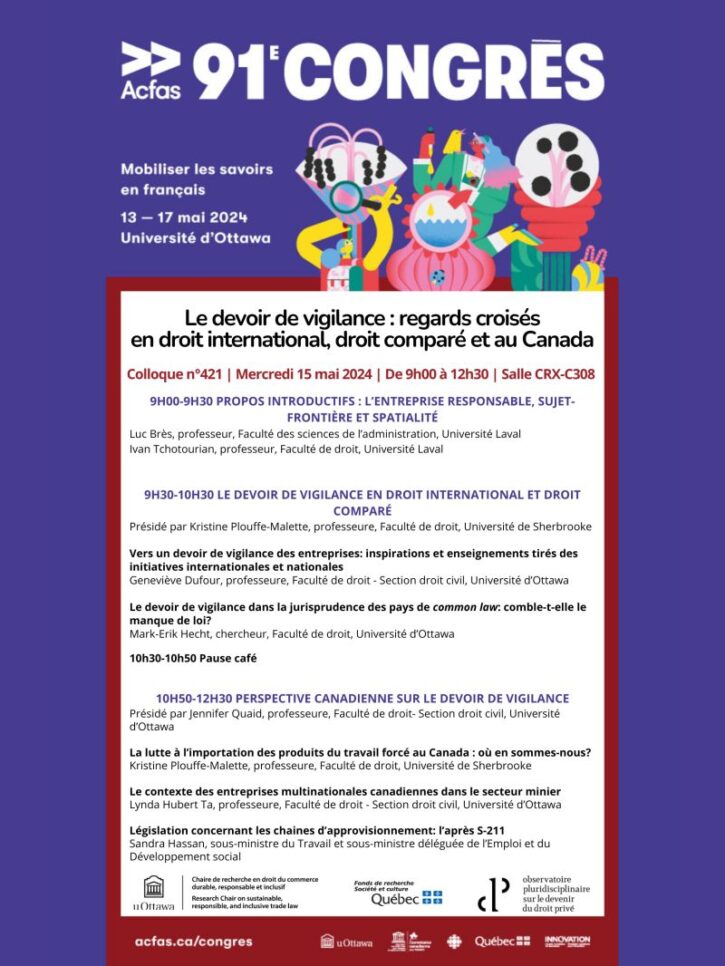

Présent au colloque no 421 de l’ACFAS sur « Le devoir de vigilance : regards croisés en droit international, droit comparé et au Canada » (15 mai 2024), je vous partage mes réflexions de ce matin sous forme d’opinion…

Les entreprises ont bousculé les frontières

Effectivement, les entreprises ont bousculé ce que l’on appelle le droit. Il y a eu un impact sur les frontières disciplinaires avec l’entreprise. La norme est apparue avec tous ses défis : la comprendre, la situer et la faire interagir. Depuis les années 80, place à l’autorégulation qui s’est traduite dans l’émergence et l’intensité du mouvement RSE. Qui doit intervenir quand se pose la question de la RSE ? L’État ? L’entreprise elle-même ? Les individus (salariés…) ? Le marché ? Pas simple !

Il en va de même dans le domaine de l’éthique où l’entreprise a défini et appliqué sa propre éthique. Elle a ainsi dessiné de nouvelles limites au comportement éthique. L’éthique « circonstantielle » ou organisationnelle s’est alors développé pour mieux comprendre.

Mais les entreprises ont été plus loin. Elles ont bousculé les frontières géographiques (pensons aux multinationales), frontières pourtant fondamentales pour l’applicabilité (et l’existence même) du droit. Elles ont bousculé aussi d’autres frontières comme celle de la justice et de la conception que le juriste en avait (nous faisons ici un petit clin d’œil à l’OCRE et au PCN canadiens) ; comme celle du politique et de l’économique où ce dernier s’est fait de plus en plus entendre. Il suffit de relire la saga SNC Lavalin pour s’en convaincre… Pourquoi ne pas également s’intéresser à Northvolt ou à ArrivCan ?

Les frontières des entreprises ont été bousculées

Les frontières de l’entreprise ont été à leur tour questionnées et remises en question. Sur les plans du droit et de l’éthique, ce qui a été admis pendant longtemps (et étant dans une frontière légale et morale) ne l’est plus forcément ou, de moins en moins. Les frontières du légal et du moral ont bougé et bouge encore ! La planification fiscale agressive, la rémunération des hauts dirigeants l’illustrent parfaitement tout comme le discours corporatif. L’entreprise n’est plus seulement économique avec une frontière de cette nature. Elle s’est vu imposer d’autres frontières qu’elle a parfois voulue et d’autres fois subit. Salariés, consommateurs et investisseurs lui rappellent ses frontières et l’importance d’être traitée comme des citoyens à l’intérieur de ses frontières.

C’est un défi de définir les frontières de l’entreprise, notamment en droit et éthique. En droit du travail, le seul rapport entre entreprise et individu se brouille lui-même. Les débats sur le télétravail ou la déconnection le montrent. Dans le domaine du droit des sociétés et des marchés, c’est la double matérialité et le reporting extra financier qui démontrent que les frontières de l’entreprise ne s’arrêtent plus à l’activité économiques et aux chiffres. La frontière de la transparence s’obscurcit… ce qui est un comble !

Les entreprises sont des objets frontières

La proposition doit être faite. Quelle est sa traduction sur les plans juridiques et éthiques ? Tout simplement la responsabilité des entreprises. La frontière définit un espace de responsabilité. Mais, la responsabilité n’est plus unique autour d’une raison économique. Elle est multiple et porteuse de contradiction. Peu importe, la responsabilité est là. Elle doit être alors pensée comme multiple.

Il est intéressant que l’entreprise soit vu ainsi. Il y a un mouvement derrière qui empêche l’interface qu’elle est, d’être vide. Derrière l’entreprise, c’est un collectif :

- Ce sont des parties prenantes si complexe à saisir et pourtant tellement présentes !

- C’est une chaîne d’approvisionnement, de valeurs ou d’activité avec différents acteurs.

- C’est un dialogue et une participation qui doivent être développées.

Le droit dur est revenu

Un retour du droit est observé ou encore, un durcissement de la RSE qui devient progressivement une branche juridique. Des frontières sont donc rétablies en droit. L’intérêt pour la vigilance le montre. La mission, la raison d’être, l’écoblanchiment sont aussi animés de cette dynamique. Revenons à la vigilance. Instruments internationaux, accords internationaux, loi, règle douanière, jurisprudence sur le duty of care ou le contentieux climatique donnent à la vigilance un « vrai » contenu juridique. C’est la frontière de l’entreprise qui est étendue par la chaîne d’approvisionnement, mais qui dans le même temps se restreint à certaines entreprises. Si l’application de la vigilance reste à parfaire, le message est envoyé : la frontière existe de moins en moins.

Mais, ce droit dur se conjugue avec certains principes qui demeurent ancrés dans une posture ancienne. Il y a donc une frontière à bien comprendre : la frontière temporelle.

L’éthique elle-même se durcit et c’est par le territoire ou par la réputation qu’elle le fait. Des frontières à nouveau se dresse.

En dépit de ce durcissement, la logique économique et financière dans lesquelles naviguent les entreprises dessinent des frontières étriquées rejetant la responsabilité des entreprises aux abymes et faisant des États des acteurs sans pouvoir. La fonderie Horne et la création de la fameuse zone tampon sont intéressants sur ce point.

À la prochaine…