Nouvelles diverses | Page 30

engagement et activisme actionnarial Gouvernance normes de droit Nouvelles diverses

Proposition actionnariale en matière de RSE : quand cela n’intéresse pas la direction…

Ivan Tchotourian 6 septembre 2018 Ivan Tchotourian

Diane Bérard propose un billet de blogue bien intéressant sur une proposition actionnariale faite auprès de Couche Tard visant le reporting extra-financier : « Couche-Tard refuse qu’on lui impose sa responsabilté sociale » (Les affaires, 30 août 2018). Une belle réflexion sur la RSE et le mécanisme des propositions…

Extrait :

Le 20 septembre prochain, deux actionnaires de longue date de Couche-Tard, Bâtirente, le gestionnaire de fonds de retraite de la CSN, et PGGM, un gestionnaire de fonds de retraite néerlandais, présenteront une proposition conjointe lors de l’assemblée annuelle de l’entreprise.

Cette proposition concerne la reddition de comptes sur les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG). Les actionnaires souhaitent une meilleure communication, davantage de transparence et des indicateurs extra-financiers reconnus par des organisations internationales. Ils citent le Taskforce on Climate-related disclosure.

(…) Dans la circulaire de sollicitation de procuration, l’entreprise réaffirme «son sens éthique, sa transparence et ses bonnes pratiques en matière de gouvernance».

Elle affirme aussi se conformer aux lois et règlements environnementaux dans les pays où elle exerce des activités. Et travailler à réduire son empreinte environnementale et améliorer son rendement en matière de durabilité.

En matière de responsabilité sociale (RSE), l’entreprise «évalue différentes options et communiquera lorsqu’elle aura déterminé l’approche qui lui convient le mieux.» Elle ajoute qu’elle traitera cette demande comme tout autre projet, soit en fonction du rendement sur le capital investit.

Ce qui étonne toutefois, c’est la faiblesse des arguments qui constituent l’explication du refus de la proposition de Bâtirente et de PGGM.

À la prochaine…

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Nos étudiants publient : “Volkswagen : quelle leçon ?” Retour sur un texte de Philippe Cornet (Billet d’Anne-Sophie Comtois)

Ivan Tchotourian 6 septembre 2018 Ivan Tchotourian

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est un billet de synthèse d’un article de presse (« Affaire VW : quels enseignements pour les actionnaires et investisseurs ? » de M. Cornet) réalisé par Mme Anne-Sophie Comtois. Cette dernière s’interroge sur ce que cette affaire a comme conséquence pour les actionnaires et les investisseurs.

Ivan Tchotourian

Le scandale de l’Affaire Volkswagen a généré de nombreuses remises en question du rôle de plusieurs des acteurs importants dans la compagnie. En effet, l’impact de ce scandale sur la réputation de l’entreprise permet de mettre en contexte l’évolution des responsabilités encourue par les actionnaires et les investisseurs dans l’entreprise, mais aussi sert de récit édifiant pour tous. Le texte de Philippe Cornet[1] sur le sujet fait ressortir certains de ces enjeux et qui viennent mettre en relation les différents acteurs et leurs actions qui ont fait en sorte que la tricherie des émissions polluantes a pu perdurer aussi longtemps que possible et pourquoi le système en place ne restreint pas les entreprises du domaine automobile à changer leurs pratiques. Effectivement, les acteurs affectés par le scandale, en particulier les actionnaires et les investisseurs, auraient dû être plus à l’affût des opérations de Volkswagen et de la disparité entre les résultats de la compagnie et ceux des tiers partis. Leur participation est nécessaire pour garantir que l’entreprise détient une responsabilité sociale efficace.

Du côté des actionnaires, avoir une attitude plus activiste, ou du moins plus impliquée dans les actions des sociétés où ils détiennent des actions, permettrait un meilleur contrôle sur les décisions du conseil d’administration[2]. La tricherie des émissions polluantes a été possible parce qu’aucun actionnaire n’a été assez impliqué pour demander des explications quant aux politiques de Volkswagen et, encore moins, pour être conscient de ces actions potentiellement dommageables. La participation des actionnaires aurait permis une meilleure transparence chez Volkswagen[3]. Mais, les actionnaires ne sont pas les seuls à devoir s’assurer du bon usage des sommes qu’ils ont investi dans les entreprises. En effet, les grands investisseurs sont eux aussi responsables de surveiller et d’exiger une bonne éthique (et RSE !) de la part des entreprises (notamment de Volkswagen). Ces derniers ont l’avantage d’avoir plus d’influence sur l’entreprise que les actionnaires qui ne possèdent souvent qu’une petite fraction des actions. La réputation de l’entreprise a potentiellement été entachée par ce scandale… une situation indésirable pour ceux-ci qui leur est préjudiciable à plusieurs titres[4].

Ensuite, M. Cornet revient sur les tests mondiaux qui n’ont pas les mêmes exigences. Bien qu’il soit idéal (mais peu probable) d’avoir un barème commun pour toutes les régions du monde où les automobiles évoluent, les actionnaires et les investisseurs pourraient réclamer a minima la mise en place d’un barème avec de plus hauts standards qui seraient relativement conforme aux différentes zones géographiques. L’innovation dont Volkswagen devrait dorénavant faire part est un autre aspect sur lequel les actionnaires devraient se montrer exigeants[5]. En effet, la vision à court terme des actionnaires les empêche trop souvent de se soucier des agissements de sociétés, car des résultats immédiats sont souvent une nécessité immédiate pour les investisseurs[6]. Parce que les actionnaires ne détiennent leurs actions dans une société que pour peu de temps (généralement moins qu’un an), ceux qui en détenaient chez Volkswagen n’ont pas prêté une attention suffisante à la gestion de Volkswagen. Une vision à long terme des actionnaires permettrait une meilleure politique interne.

Finalement, M. Cornet aborde le sujet de la législation. Le rôle des législateurs quant à la RSE est encore faible. Si des lois existent, les sanctions sont parfois faibles ou inexistantes. Renforcer les lois pour éviter une autre situation comme celle de Volkswagen serait idéale pour dissuader les constructeurs automobiles à tricher sur leurs rapports d’émissions. Il n’en reste pas moins que les acteurs de la gouvernance les mieux placés pour faire bouger les choses sont présentement les actionnaires et les investisseurs qui ont un grand pourvoir de persuasion sur les CA des entreprises. Il leur faudra par contre changer leurs attentes de toucher des profits immédiats et abandonner parallèlement leur passivité face aux décisions du CA. Une plus grande responsabilité de leur part pourra faire en sorte que Volkswagen ne reproduira pas une erreur de ce genre.

Anne-Sophie Comtois

Étudiante du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022

[1]Philippe Cornet, « Affaire VW : quels enseignements pour les actionnaires et investisseurs ? », 2015.

[2] Bruno Amann et al.. « Shareholder Activism for Corporate Social Responsibility : Law and Practice in the United-States, Japan, France and Spain », The New Corporate Accountability, dans Doreen McBarnet et al., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 336, à la p. 341.

[3] Deloitte, « Participation des actionnaires : Une nouvelle ère de gouvernance d’entreprise », Avis du centre de gouvernance d’entreprise, 2013.

[4] Pierre-Luc Trudel, « Quand les régimes de retraite influencent la gouvernance des entreprises », Avantages, 28 juin 2016, p. 12.

[5] Bruno Amann et al.. « Shareholder Activism for Corporate Social Responsibility : Law and Practice in the United-States, Japan, France and Spain », The New Corporate Accountability, dans Doreen McBarnet et al., Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 336, à la p. 343.

[6] Yvan Allaire, « La démocratie et le droit de vote des actionnaires », Propos de gouvernance…et autres, Montréal, Presse Forstat International, 2007, à la p. 95.

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

A quoi ressembleront les conseils d’administration de demain ?

Ivan Tchotourian 6 septembre 2018 Ivan Tchotourian

En voilà une belle question ! Liri Andersson et Ludo Van der Heyden reviennent sur le CA de demain dans cet article bien intéressant (« A quoi ressembleront les conseils d’administration de demain ? », Harvard Business Review, 28 août 2017) :

L’époque va amener une nouvelle génération de conseils d’administration, fondés sur d’autres pratiques. Finis les sièges attribués en fonction du prestige ou de la rémunération. Adieu les administrateurs coupés du terrain, agissant en francs-tireurs. Plus question pour le conseil de se contenter du ronronnement de quelques réunions trimestrielles, de proposer une évaluation et une rémunération proportionnelles au temps passé à exercer la fonction. Enfin, en cas de turbulences ou de restructurations, finie la sécurité d’emploi réservée aux seuls membres du conseil

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Nouvelles diverses

Billet d’une auteure invitée : « L’aspect fiscal de l’économie collaborative au Québec » (de Grâce Kengoum)

Grâce Kengoum28 août 2018 Ivan Tchotourian

Le développement des nouvelles technologies, la création des plateformes numériques de communication et l’utilisation d’internet sont autant de facteurs qui ont favorisé l’essor de l’économie collaborative dans la société. On entend par économie collaborative « le partage ou l’échange entre particuliers de biens, de services ou de connaissances, avec ou sans échange d’argent »[1]. Elle est présente dans plusieurs secteurs d’activités dont les plus prisés sont la finance, l’hébergement et le transport. Dans le domaine de la finance, les plateformes mettent en relation des individus qui se mettent ensemble pour financer un projet : c’est le crowdfunding. Les domaines de l’hébergement et du transport restent les plus connus grâce aux plateformes numériques Air bnb et Uber qui permettent à des particuliers de loger et de transporter d’autres particuliers au moyen de leurs biens personnels.

Le principe de fonctionnement de l’économie collaborative brise la conception traditionnelle de l’utilisation capitaliste des biens. Alors que le capitalisme était autrefois basé sur la propriété et l’utilisation privée des biens, l’économie collaborative promeut le service, la maximisation du rendement de ce que l’on possède déjà et l’utilisation de la capacité excédentaire[2]. Il est donc impossible de contester les avantages majeurs que contient cette économie dite « de partage ». En effet, l’on ne peut que féliciter cette initiative qui contribue à la lutte contre la pollution et à la protection de l’environnement. L’économie collaborative permet aux particuliers qui offrent un service ou un bien d’avoir une source de revenus complémentaire et de maximiser l’utilisation d’un bien. Le particulier qui utilise ce bien bénéficie d’une réduction des coûts car l’économie de partage propose des biens et services à des coûts plus faibles que les industries traditionnelles.

Toutefois, comme toutes les nouvelles technologies qui font leur entrée dans des secteurs traditionnels bien établis, le problème de l’encadrement de l’économie collaborative se pose. Les plateformes numériques qui proposent des services dans le domaine du transport (Uber) et de l’hébergement (Air bnb) ne sont pas soumises aux mêmes obligations que l’industrie du taxi et du logement, bien que proposant des activités similaires. Le défi pour les régulateurs consiste en une réglementation équitable qui ne serait toutefois pas trop contraignante, de manière à étouffer l’innovation. Selon Agathe Lehel, une bonne gestion de l’économie collaborative passerait par des règles fiscales plus resserrées[3]. Qui plus est, la perception de l’impôt est importante pour la société car elle permet de consacrer à la société des richesses issues de l’activité économique[4].

Voulant se positionner comme chef de file dans le domaine de l’économie collaborative, le Québec a mis sur pied un Groupe de Travail sur l’Économie Collaborative (GTEC) afin de « déterminer les actions les plus efficaces que peut entreprendre l’État pour intégrer harmonieusement toutes les transformations qu’elle amène »[5]. Ce groupe de travail doit répondre aux nombreux défis fiscaux qu’entraine l’économie collaborative. En effet, une grande méconnaissance des règles fiscales est observée chez les particuliers qui proposent des biens et services sur internet car ils ignorent qu’ils ont l’obligation de déclarer tous les revenus perçus de leurs activités[6]. La plupart de ces particuliers considèrent que ces sommes sont trop minimes pour être déclarées, ou alors, ils considèrent que ces gains ne constituent qu’un gain « aléatoire » ou « autonome » qui ne peut être déclaré au même titre qu’un salaire fixe. Du côté des encadreurs, le défi est d’informer les utilisateurs de ces plateformes de leurs obligations, et de mettre à jour les règles fiscales qui sont souvent mal adaptées aux innovations technologiques. Il s’agit également pour eux, non seulement de trouver des règles adéquates qui encadrent des fournisseurs étrangers qui ne sont pas assujetties aux règles fiscales[7], mais aussi d’élaborer des moyens adéquats pour effectuer des vérifications et des recouvrements.

Cinq mois après la mise en place du GTEC, un rapport a été promulgué, proposant 12 recommandations afin de mieux contrôler et encadrer le développement de l’économie collaborative[8]. Les recommandations s’articulent autour de trois axes précis qui visent à mieux comprendre, mieux encadrer et mieux accompagner. Sous l’auspice de la compréhension, le GTEC propose de documenter l’économie collaborative et de créer un Chantier de l’économie pour regrouper l’État, les plateformes et les utilisateurs aux fins de discussion. L’encadrement vise à créer un organisme qui aura pour mission d’imposer et de vérifier le respect de certaines obligations fiscales telles que l’obligation de conformité fiscale et l’obligation d’information. D’autres recommandations sont également faites quant à la réglementation en matière de droit du travail et en matière d’hébergement de courte durée. L’accompagnement propose la création d’un secrétariat dont la mission est « d’assurer la mobilisation et la cohérence d’ensemble nécessaires à l’intégration effective de l’économie collaborative au Québec »[9].

L’agence Revenu Québec, responsable de de la perception des impôts et des taxes au Québec s’est également intéressée à la question et plusieurs travaux s’y déroulent dans le domaine de l’économie collaborative. Dans le Plan d’action 2016-2017 de Revenu Québec, les enjeux 1 et 2 prévoient de simplifier les démarches de conformité, de s’assurer de la conformité fiscale volontaire et d’assurer le respect des lois et règlements[10]. Deux ententes de conformité fiscale ont également été négociées avec les entreprises Uber et Air bnb, notamment l’Entente relative aux exigences de conformité fiscale au Québec à l’égard des chauffeurs utilisant les plateformes « uberX », « uberXL » ou « uberSELECT » et l’Entente de conformité fiscale relative à la taxe sur l’hébergement à l’égard des hôtes utilisant la plateforme « Airbnb ». L’adoption du projet de Loi 150 transfère dorénavant à Revenu Québec les pouvoirs d’inspection des établissements d’hébergement touristique[11]. Revenu Québec détient également une équipe chargée de l’étude de l’économie collaborative.

Le Québec n’est pas resté insensible à l’essor de l’économie collaborative et à ses impacts. Plusieurs recommandations sont faites dans le but d’élaborer des règles fiscales et équitables pour encadrer les plateformes numériques et les utilisateurs. Le Québec arrivera-t-il à rattraper les réalités de la technologie dans le domaine de l’économie collaborative?

Mme Grâce Kengoum

Ancienne étudiante du cours DRT-7022 Gouvernance de l’entreprise

[1] Revenu Québec, L’économie de partage, en ligne, https://www.revenuquebec.ca/fr/juste-pour-tous/vous-aider-a-vous-conformer/economie-collaborative/ (consulté le 20-06-2018)

[2] Catherone CHARRON, les Affaires, Restructurer le Québec en trois mois, de la magie?, en ligne, http://www.lesaffaires.com/strategie-d-entreprise/entreprendre/restructurer-la-societe-en-quatre-mois/600648 (consulté le 20-06-2018).

[3] Revenu Québec, L’économie de partage, préc. Note 1.

[4] Gérald FILLION, «Un virus nommé taxe», Radio-Canada, 13 octobre 2017.

[5] Catherone CHARRON, les Affaires, Restructurer le Québec en trois mois, de la magie?, préc. Note 2.

[6] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), c. 1, art. 2.

[7] Loi sur la taxe de vente du Québec, RLRQ c T-0.1, art. 23 et 407.

[8] Rapport du groupe de travail sur l’économie collaborative, Juin 2018, en ligne https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/entrepreneuriat/economie_collaborative/rapport_gtec.pdf (consulté le 21-06-2018).

[9] Rapport du groupe de travail sur l’économie collaborative, Juin 2018, préc., note 8.

[10] Revenu Québec, Plan d’action 2016-2017, Direction générale de la législation et du registraire des entreprises.

[11]Revenu Québec, adoption de la Loi 150, en ligne, https://www.newswire.ca/fr/news-releases/hebergement—adoption-du-projet-de-loi-150–revenu-quebec-amorcera-ses-activites-de-sensibilisation-et-dinspection-dans-les-etablissements-dhebergement-touristique-685397731.html (consulté le 21-06-2018)

normes de droit Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise

Nos étudiants publient : « L’inscription statutaire de la RSE : quelle utilité ? » Retour sur un texte de Laure Nurit-Pontier (Billet de Valentin Schabelman et Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer)

Ivan Tchotourian 24 août 2018 Ivan Tchotourian

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par MM. Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman. Ces dernières font une lecture critique de l’article de la professeure Laure Nurit-Pontier intitulé « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? » (Revue des Sociétés, 2013, à la p. 323). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

« L’économie positive vise à réorienter le capitalisme vers la prise en compte des enjeux du long terme »[1] (1). Cette phrase du rapport Attali illustre la prise en compte grandissante de la responsabilité sociale des entreprises (« RSE ») et pose la question de la pertinence d’intégrer ces enjeux contemporains dans les objectifs de la société.

L’article de la professeure Laure Nurit-Pontier se penche sur l’inscription de la RSE dans les statuts de la société en posant la question de l’utilité d’une telle mesure.

L’efficacité mitigée de l’inscription statutaire

L’objet et l’intérêt social, contenus dans les statuts, semblent être une option séduisante pour donner une force particulière à la RSE. Une telle mesure donne plus de liberté au dirigeant. En effet, la gestion de l’entreprise intègrerait de nouveaux objectifs environnementaux et sociaux, en plus du seul objectif économique[2].

Cependant, la RSE passe par de multiples canaux. Le régime de responsabilité permet d’ores et déjà de prendre en compte le non-respect, par la société, d’engagements statutaires. Avant toute action judiciaire, un consommateur ou tout autre tiers peut même « sanctionner » une entreprise par le boycott[3] ou le refus de contracter avec elle par exemple. Des moyens judiciaires existent aussi qui prennent la forme de régimes de responsabilités ouverts à divers acteurs. En effet, les tiers peuvent agir judiciairement[4] pour sanctionner les comportements des entreprises s’ils subissent un préjudice : par un recours contre une pratique commerciale trompeuse, un recours pour une faute de gestion ou un manquement contractuel… Autant de possibilités qui permettent déjà de sanctionner une entreprise, notamment lorsque celle-ci va à l’encontre de valeurs environnementales ou sociales.

L’inscription statutaire de la RSE fournit-elle une protection supplémentaire ? Pas sûr… La RSE passe-t-elle alors par d’autres canaux ?

Les engagements volontaires comme outil alternatif

Les outils alternatifs de promotion de la RSE sont nombreux : lignes directrices, principes, labels, chartes, codes d’éthique, recommandations, déclarations… Ces mesures permettent une implantation de la RSE dans le paysage juridique.

Cependant, en ce qui concerne le droit dit « mou » (soft law), un engagement pris unilatéralement par une entreprise peut-il réellement avoir un effet contraignant ? L’absence de sanction peut laisser penser que ces engagements ne soient pas toujours respectés. Ces politiques ne seraient alors que marketing et greenwashing.

Cet argument traditionnel opposé à la densité normative et à la multiplication des normes doit être atténué pour plusieurs raisons. La plupart de ces engagements découlent en réalité de dispositions légales existantes. Ainsi, la société, en adoptant un code, démontre qu’elle fait preuve de diligence en adoptant certains comportements. Au-delà des codes et des engagements volontaires, les entreprises restent dépendantes de leurs images. En effet, le « comportement des investisseurs et des parties prenantes crée une véritable pression sur les sociétés »[5], en raison d’une plus grande sensibilité du public à la RSE. L’autorégulation joue donc pleinement son rôle. Il permet souplesse et flexibilité, à condition qu’une forme de contrainte s’exerce. Le droit dur peut alors aboutir à un rôle catalyseur et impératif de la RSE dans la sphère économique, choix que certains pays ont adopté[6] (6). Mais une refondation plus profonde du droit des sociétés n’est-elle pas également envisageable ?

La révolution de l’entreprise capitaliste : un nouveau modèle d’affaires ?

Face au manque d’impact de l’inscription statutaire et à la trop grande souplesse d’un engagement volontaire, ne faut-il tout simplement pas renverser la table ?

Pour certains auteurs[7], le modèle d’affaires doit être repensé dans son intégralité en intégrant dans ses objectifs des notions de RSE. L’entreprise sociale constitue une alternative à l’entreprise capitaliste dans le développement de l’économie sociale, en facilitant le « développement de la RSE en tant que responsabilité effective »[8]. L’objectif premier de ces entreprises n’est donc pas la maximisation des profits, mais la « satisfaction de certains objectifs économiques et sociaux ». Il en va ainsi d’autant plus que le marché ne laisse que peu de place à ces entreprises sociales, le droit doit jouer son rôle en les protégeant face aux entreprises traditionnelles. Cela implique alors une « juridicisation de l’écosystème » [9]. Une entreprise sociale doit pouvoir s’épanouir sur le marché, sa dimension sociale doit être un atout, elle doit pouvoir concurrencer une entreprise capitaliste, accéder aux mêmes sources de financements[10]… Ainsi, l’inscription statutaire retrouverait un intérêt majeur. Mais celle-ci doit être accompagnée d’un cadre juridique global et plus clair afin d’exploiter au maximum tout le potentiel de l’intégration de ces valeurs. Toutefois, en supposant que le droit remplisse effectivement ce rôle protecteur, des interrogations subsistent quant à l’appréhension du juge de cette nouvelle notion.

Loïc Geelhand De Merxem Ecuyer et Valentin Schabelman

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022

[1] Rapport Jacques Attali, Pour une économie positive, Synthèse, La Documentation française, 2013, à la p. 15.

[2] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[3] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[4] Laure Nurit-Pontier, « L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE ? », (2013) 6 Revue des Sociétés 323.

[5] Julie Biron et Géraldine Goffaux Callebaut, « La juridicité des engagements socialement responsables des sociétés : regards croisés Québec-France », (2016) 57-3 Les cahiers de droit 457.

[6] Yvonne Muller, « RSE et intérêt social », dans Kathia Martin-Chenut et René de Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, A. Pedone, 2016, p. 223.

[7] Luc Brès, Conférence dans le cadre du cours « Gouvernance de l’Entreprise » Les modèles d’affaire responsables – Enjeux et perspectives de recherche, octobre 2017.

[8] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[9] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

[10] Frédérique Berrod, Fleur Laronze et Émilie Schwaller, « L’entreprise sociale comme modèle d’entreprise RSE », dans Kathia Martin-Chenut et René De Quenaudon (dir.), La RSE saisie par le droit : perspectives interne et internationale, Paris, Pedone, 2016, p. 209.

Nouvelles diverses

Je mange donc je suis ?

Julie Bernard23 août 2018

Cet adage connu par plusieurs connait une certaine popularité au Québec depuis quelques années. En effet, il semble que plusieurs se questionnent sur leur alimentation et l’impact que celle-ci peut avoir sur la planète, autant au niveau éthique qu’environnemental. Plusieurs livres[1] se sont d’ailleurs penchés sur la question. Il n’est plus possible d’ignorer que notre alimentation et nos choix ont un impact direct sur l’environnement. Que ce soit le bio, l’achat local, le végétarisme ou le mouvement végane, il n’est plus possible de passer outre que notre alimentation est politique.

Mais, exactement, quel est l’impact de l’agriculture et de l’élevage sur l’environnement? Au niveau mondial, l’agriculture, la foresterie et l’utilisation des sols représentaient 24% (selon des données de 2010) des émissions de gaz à effets de serre (GES) au niveau global[2]. Les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur proviennent principalement de l’agriculture (culture et élevage) et de la déforestation. Cette estimation n’inclut pas le CO2 que les écosystèmes retirent de l’atmosphère en supprimant le carbone dans la biomasse, les matières organiques mortes et les sols, ce qui compense habituellement environ 20% des émissions de ce secteur[3]. La production de bétail représente à elle seule 14,5%.

De plus, en 2016, l’Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis (US National Oceanic and Atmospheric Administration) a annoncé la plus grande «zone morte» (dead zone) jamais enregistrée dans le golfe du Mexique, causée par la culture extensive de soja et de maïs dans la région pour nourrir les fermes d’élevage. Qu’est-ce qu’une « zone morte »? Les zones hypoxiques[4] sont des zones dans l’océan où la concentration en oxygène est si faible que la vie animale s’étouffe, et donc meurt. Voilà pourquoi ces zones hypoxiques sont appelées « zone morte». L’une des plus grandes zones mortes se forme chaque année dans le golfe du Mexique. Chaque printemps, les agriculteurs fertilisent leurs terres en se préparant à la saison des récoltes, la pluie lave les engrais de la terre qui se retrouvent ainsi dans les ruisseaux et les rivières causant ainsi ses zones hypoxiques.

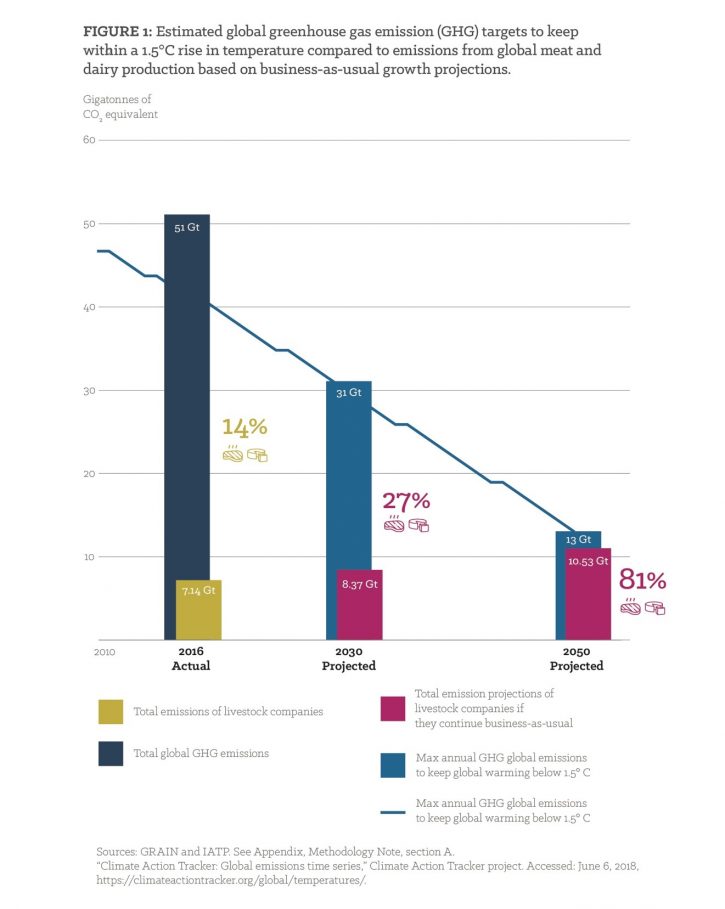

L’IATP (l’Institut pour l’agriculture et les politiques de commerce) est un groupe de réflexion américain qui travaille localement et globalement à l’intersection de la politique et de la pratique afin d’assurer des systèmes alimentaires, agricoles et commerciaux équitables et durables. Bien qu’il soit de plus en plus évident que l’agriculture de protéine animale a un impact néfaste sur l’environnement, le dernier rapport[5] de l’IATP a l’effet d’un coup de poing. En effet, leur dernière recherche démontre que les émissions totales de gaz polluants générées par les cinq plus grosses opérations fermières de la planète sont plus importantes que celles produites par une ou l’autre des principales pétrolières. Si aucune action n’est entreprise par les gouvernements et autres acteurs, les émissions pourraient passer de 14% de toutes les émissions actuelles à 81% des émissions en 2050. Ainsi, les émissions produites par l’industrie laitière et l’élevage doivent être abordées et traitées afin de pouvoir atteindre les objectifs de l’Accord de Paris (voir l’image).

Farm Animal Investment Risk & Return (FAIRR[6]), lancé en 2016, est un engagement collaboratif afin d’encourager les grands fabricants et détaillants de produits alimentaires à diversifier leurs sources de protéines. FAIRR a identifié 16 entreprises alimentaires mondiales, à la fois des fabricants et des détaillants, avec lesquels ils ont commencé des dialogues d’engagement. Ces entreprises ont été sélectionnées en fonction de leur exposition aux chaînes d’approvisionnement en protéines animales et de leur sensibilité aux tendances de consommation.

Autre bonne nouvelle? En 2017, les ventes d’alternatives végétales aux protéines animales ont progressé de 8,1%. Les produits à base de plantes, tels que le lait de soja et d’amande, représentent désormais 10% du marché global des produits laitiers. La génération des milléniaux semble sensible aux questions en lien avec les protéines animales puisque 30% d’entre eux mangent des sources alternatives de protéine sur une base quotidienne.

Ainsi pour ceux qui sentent que leur portefeuille n’est pas le meilleur vecteur de changement en ce qui concerne les émissions de GES en lien avec l’agriculture, je vous invite à consulter les livres d’Élise Desaulniers « Le défi végane 21 jours » ou même participer directement au défi. Bien que l’alimentation de chacun soit foncièrement personnelle, les impacts que celle-ci a se ressentent sur toute la communauté, vois la planète. Sans vouloir vous convertir à un certain régime, certains ont trouvé cette expérience positive. Certains participants semblaient mentionner avec étonnement[7] l’omniprésence de produits animaux dans ce que l’on consomme et ainsi pouvoir envisager tout le travail qu’il y a faire si l’on veut diminuer les émissions de GES en provenance de protéines animales.

L’investissement responsable est partout…même dans notre assiette!

Bonne lecture,

Julie

[1] Pour en savoir plus sur la question, ici

[2] Pour le résumé du rapport et le rapport complet, c’est ici.

[3] Pour en savoir plus sur l’initiative, c’est ici.

[4] Je m’inclus dans ces participants puisque j’ai été un des participants du premier défi végane.

[5] Pour en nommer que quelques uns : « Voir son steak comme un animal mort » (Martin Gibert), « Je mange avec ma tête » et « Vache à lait » (Élise Desaulniers), « Plaidoyer pour les animaux » (Matthieu Ricard).

[6] IPCC (2014); basée sur les émissions globales de 2010. Les details sur les sources et les estimations se retrouvent dans “Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change”.

[7] FAO (2014). Agriculture, Forestry and Other Land Use Emissions by Sources and Removals by Sinks.(89 pp, 3.5 M, About PDF) Climate, Energy and Tenure Division, FAO.

finance sociale et investissement responsable Nouvelles diverses

Sustainability is good business – and here’s proof

Ivan Tchotourian 22 août 2018 Ivan Tchotourian

Bonjour à toutes et à tous, je vous signale cet article « Sustainability is good business — and here’s proof » d’Haley Madderom (Eco-Business, 7 octobre 2016). Ce billet rappelle ce que je pense depuis un temps maintenant : la RSE est profitable !

For many businesses, sustainability is a nice idea that looks better on paper than in practice. Yet, research shows that sustainability doesn’t just sound good — it’s smart, and it works.

Sustainable Brands has compiled a list of 22 research studies that show sustainable practices lead to long-term benefits. The studies cover multiple benefits, from global reach and stock market value to brand trust and product sustainability.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian