Nouvelles diverses | Page 31

Normes d'encadrement normes de marché Nouvelles diverses

ISR : l’obstacle de l’hétérogénéité de la divulgation

Ivan Tchotourian 21 août 2018 Ivan Tchotourian

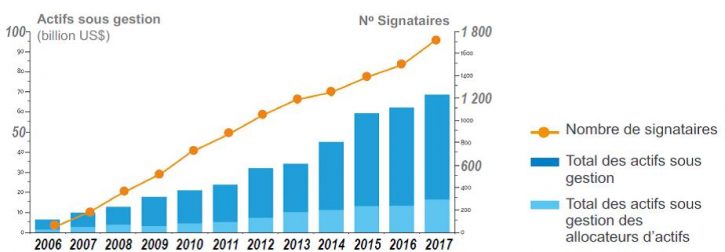

L’investissement socialement responsable est en pleine croissance comme l’illustre ce diagramme tiré d’une présentation de Mme Roselaine Vendette faite lors du Colloque CD 2017, 28 novembre 2017 (L’investissement responsable… c’est rentable ? Légal ? Un marché niche ou l’affaire de tous ?, diapositive n° 5). Pourtant, l’ISR fait face à des obstacles dont un vient d’être mis en lumière par M. Trudel dans un article de Conseiller.ca : « Le court-termisme freine l’investissement responsable » (12 juin 2018).

Si de plus en plus de gestionnaires d’actif intègrent de façon systématique les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) à leurs décisions d’investissement, la vision à court-terme qui prévaut trop souvent sur les marchés pourrait ruiner ces efforts.C’est du moins l’avis de Robert Scharfe, chef de la direction de la Bourse de Luxembourg. Lors du Forum économique international des Amériques, lundi, il a déploré que les critères ESG soient généralement considérés comme de simples facteurs de risque à gérer ou à éviter. « Pour bien des gestionnaires, l’approche ESG signifie simplement d’éviter de frapper les rochers qui pourraient se trouver sur la route. »

Selon lui, cette vision de l’ESG est symptomatique d’un « problème fondamental » sur les marchés financiers : le court-termisme. En se contentant d’utiliser l’ESG pour contourner des problèmes à court-terme, les gestionnaires de placement n’obtiendront pas les résultats escomptés à long terme, croit-il.

Pire encore, les actionnaires qui se disent plus souvent qu’autrement favorables à l’investissement responsable, une fois en assemblée, votent souvent contre des propositions visant à améliorer le bilan ESG des entreprises. « L’appât du gain à court terme est plus fort que la vision à long terme », analyse-t-il.

(…) Même quand la volonté est présente, investir en intégrant les critères ESG est loin d’être évident. La faute à un manque de standardisation dans l’information divulguée par les sociétés, estime Leonardo Martinez-Diaz, directeur mondial du Sustainable Finance Center, un centre de recherche, d’innovation et d’éducation faisant partie du World Resources Institute.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

Gouvernance mission et composition du conseil d'administration Nouvelles diverses

Nos étudiants publient : « Le temps d’intégrer les salariés dans les CA » Retour sur un texte de Crete et Roger (billet de Mmes Okou, Wansi et Chemie Njiah)

Ivan Tchotourian 21 juillet 2018 Ivan Tchotourian

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mmes Achau Marie Priscille Okou, Dechua Joane Margaret Wansi et Ornella Chemie Njiah. Ces dernières analysent et mettent en perspective l’article de Christophe CRETE et Baudouin ROGER intitulé « Il faut renforcer la place des salariés au conseil d’administration » (Le Monde, 16 juin 2016). Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

Mise en œuvre en Europe depuis maintenant plus de soixante-dix ans, la codétermination ou cogestion représente un bon exemple de l’application de la théorie des parties prenantes. L’exemple de l’Allemagne, où ce modèle de gouvernance est le plus abouti, inspire d’autres pays dont la France. Serait-ce une solution idoine pour une gouvernance réussie ?

L’intégration des salariés au CA : la perspective d’une gouvernance réussie

L’idée d’une participation active des employés au sein du CA n’est absolument pas nouvelle. Considéré comme l’apanage de l’Europe, le modèle de gouvernance fondée sur la « cogestion » bénéficie de plus de soixante-dix ans d’expérience. Les efforts concrétisés à travers les apports de la Loi relative à la sécurisation de l’emploi et la Loi Rebsamen démontrent l’intention de la France d’affermir la place des salariés au conseil d’administration[1]. Dans une moindre mesure mais en visant le même objectif, le Royaume-Uni a aussi envisagé, qu’un représentant des employés puisse siéger au CA[2]. Plusieurs autres exemples pourraient être cités. Les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande etc. Tous ces pays voient un intérêt à accorder davantage de place aux salariés. Un tel type système n’aurait pas perduré[3].

Au-delà d’avoir des sièges au CA, ce qui est visé est une intégration réelle du salarié dans la gouvernance. Celle-ci est de nature à « procurer aux entreprises des avantages directs et indirects » selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui en a fait une recommandation[4]. Les grands débats au sein de l’entreprise sont l’expression d’une activité politique, il paraît alors logique que les salariés puissent prendre part à des décisions qui en fin de compte vont les affecter. On envisage une stratégie basée sur le savoir-faire et l’implication des employés, ce qui entraînera un engagement de leur part et une optimisation de la performance.

La diversité des profils au sein du conseil est alors perçue comme un facteur de productivité, d’innovation, d’efficacité du processus décisionnel et dans une dimension sociale, de maintien des emplois[5]. Le renforcement de la place des salariés n’est pas seulement une question de démocratie sociale mais aussi une question de performance de l’entreprise et de posture du monde des affaires.

La participation des salariés au CA : les inconvénients

La « cogestion » a largement fait ses preuves et contribué au succès industriel de l’Allemagne. Toutefois, ce système de gouvernance n’est pas exempt de critiques.

À cette époque où il est exigé plus de transparence au sein des organes de contrôle des entreprises cotées en bourses et plus d’indépendance de leur part[6], il est des exemples qui démontre qu’un renforcement du pouvoir des administrateurs salariés ne saurait être idéalisé. En effet, certaines organisations du monde des affaires demeurent encore prudentes quant à accorder plus de contrôle aux représentants des salariés dans les CA[7].

Ainsi, la controverse entourant le modèle de cogestion s’est affirmée à coups de scandales subis par de grosses firmes allemandes. Le cas particulier de Volkswagen révèle une affaire de fraude quasi étouffée pendant toute une décennie par les responsables des organes de contrôle[8], impliquant en ce sens aussi bien les hauts dirigeants que les représentants des salariés. Certains auteurs de la gouvernance d’entreprise parlent d’un système gangrené de corruption des dirigeants pour « s’attirer les bonnes grâces » des administrateurs salariés[9].

Par ailleurs, la voix délibérative dont jouissent les salariés conduit à une lourdeur du processus décisionnel qui gagnerait à plus de célérité[10]. En effet, elle complique et retarde inutilement la prise de décision.

Enfin, la question de la compétence et de l’expertise des représentants des salariés est posée[11].

Conclusion

Une transplantation pure et simple du modèle de gouvernance allemand paraît difficile. Même si l’idée d’un renforcement de la place des salariés dans le CA divise encore en France, cette dernière pourra toujours s’appuyer pour le défendre sur le modèle européen de l’actionnariat salarié. Dès lors, ne serait-il pas profitable pour les entreprises d’adopter ce modèle de gouvernance qui semble avoir une mise en application plus aisée ?

Achau Marie Priscille Okou, Dechua Joane Margaret Wansi et Ornella Chemie Njiah

Étudiantes du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022

[1] Christophe Crete et Baudouin Roger, « Il faut renforcer la place des salariés au conseil d’administration », Le Monde, 16 juin 2016 ; Code de commerce, art. L. 225-27-1 ; Loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (1), J.O. 18 août 2015, p. 14346, art. 10 et 11 ; Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, J.O. 16 juin 2013, p. 9958.

[2] Bill 124, Profit-Sharing and Company Governance (Employees’ Participation), sess 2015-16 (1ere lecture – 26 janvier 2016).

[3] Christophe Crete et Baudouin Roger, « Il faut renforcer la place des salariés au conseil d’administration », Le Monde, 16 juin 2016.

[4] Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004, à la p. 50.

[5] Christophe Crete et Baudouin Roger, « Il faut renforcer la place des salariés au conseil d’administration », Le Monde, 16 juin 2016.

[6] René Lasserre, « La cogestion allemande à l’épreuve de la globalisation », Regards sur l’économie Allemande, Bulletin économique CIRAC, 2005, au par. 19.

[7] « Les salariés réveillent les conseils d’administration », Challenges.

[8] Voir le lien suivant : http://centre-mcd.uqam.ca/upload/files/Publications/Veille/vsd110-duval.guillaume.ae.pdf.

[9] Voir le lien suivant : http://centre-mcd.uqam.ca/upload/files/Publications/Veille/vsd110-duval.guillaume.ae.pdf.

[10] René Lasserre, « La cogestion allemande à l’épreuve de la globalisation », Regards sur l’économie Allemande, Bulletin économique CIRAC, 2005, au par. 18 et 19.

[11] Macfarlanes LLP (Hayley Robinson), « Employees on the board: Theresa May’s next big idea? », Lexology.

Nouvelles diverses

Bravo à Julie qui est récipiendaire de la bourse Bertram

Ivan Tchotourian 17 juillet 2018 Ivan Tchotourian

Julie Bernard, membre de notre équipe éditoriale, a reçu le 5 juillet dernier, la bourse Bertram de la Fondation de recherche sur la gouvernance (FCRG) pour son projet de doctorat qui touche au vote par procuration. Son projet de recherche explore le vote par procuration en tant que stratégie d’engagement actionnarial sous deux axes : celui des différentes logiques (p. ex. valeurs sociales et profits) qui confluent dans l’investissement responsable (IR) et dans l’exercice du vote par procuration, ainsi que celui des potentiels conflits d’intérêts auxquels certains administrateurs autant sur les conseils d’administration (CA) d’organisations que sur les caisses de retraite peuvent faire face. Le rôle des actionnaires incluant les investisseurs institutionnels est donc central, non seulement en IR, mais aussi en ce qui touche à la gouvernance institutionnelle.

La FCGR est la seule fondation de bienfaisance au Canada qui se consacre entièrement à appuyer et à diffuser la recherche sur la gouvernance d’un point de vue canadien. La FCRG a mis sur pied le programme d’octroi de bourses de recherche au doctorat Robert Bertram afin de promouvoir la recherche sur la gouvernance de sociétés, au Canada, et d’édifier la capacité de recherche en ce domaine en encourageant la génération montante de jeunes chercheurs. Chaque année, dans le cadre de son programme d’octroi de bourses Bertram, la FCRG favorise la réalisation de projets de recherche en gouvernance de sociétés entrepris par les doctorants les plus prometteurs de nos universités canadiennes.

La bourse sert à soutenir le travail des étudiants qui font de la recherche sur la gouvernance dans le cadre de leurs projets de recherche doctorale. Pour être admissible à la bourse, le projet de recherche doctorale doit se rapporter à un sujet directement lié à la gouvernance, par exemple, l’importance de la gouvernance organisationnelle pour favoriser la prise de décision efficace et un meilleur fonctionnement des organisations canadiennes ou le rôle de la gouvernance organisationnelle pour réaliser des impacts positifs sur la société.

En plus d’une bourse d’une valeur de 15 000$, les boursiers sont aussi invités à présenter leurs travaux de recherche au Congrès annuel de l’Institut des administrateurs de sociétés. Les boursiers doivent aussi soumettre une dissertation (1000 mots maximum) décrivant leur projet de recherche doctorale en mettant en relief la manière dont la recherche doctorale se rapporte à la gouvernance des entreprises ou autres organisations et de quelle manière elle peut s’avérer pertinente pour les administrateurs canadiens.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Nouvelles diverses objectifs de l'entreprise Valeur actionnariale vs. sociétale

Nos étudiants publient : « Maximisation de la valeur actionnariale : une nouvelle idéologie ? » Retour sur un texte de Lazonick et O’Sullivan (billet de Guillaume Giguère et Pierre-Luc Godin)

Ivan Tchotourian 16 juillet 2018 Ivan Tchotourian

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée pares derniers sur le primat de la valeur actionnariale et relisent l’étude de William Lazonick et Mary O’Sullivan « Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance ». Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

Le texte « Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance »[1], écrit par les auteurs William Lazonick et Mary O’Sullivan, a pour but de mettre en perspective l’évolution et l’impact de l’idéologie entourant la maximisation de la valeur des actionnaires en tant que principe ancré de gouvernance corporative aux États-Unis depuis les années 80. Plus précisément, les auteurs tracent une analyse historique de la transformation d’une stratégie corporative s’orientant davantage vers la rétention des bénéfices de l’entreprise et de leur réinvestissement dans la croissance corporative (ci-après « retain and reinvest »), en une stratégie corporative beaucoup plus axée sur la réduction des effectifs de l’entreprise et la distribution des bénéfices des sociétés par actions aux actionnaires (ci-après « downsize and distribute »). Ultimement, les auteurs en viennent à se demander si cette nouvelle stratégie est appropriée pour diriger la gouvernance des entreprises.

Une nouvelle stratégie ?

Dans les années 60 et 70, deux problématiques principales ont poussé les entreprises à réfléchir à une nouvelle stratégie corporative à adopter au détriment de celle du retain and reinvest : l’amplification de la croissance de la société et la progression de nouveaux concurrents. Relativement à la première problématique, l’envergure que prenaient les entreprises, ainsi que leur subdivision, engendra des difficultés au niveau de la prise de décisions, laquelle s’est effectuée de plus en plus de manière centralisée. Relativement à la seconde problématique, l’environnement macroéconomique instable et l’ascension d’une compétition internationale innovante occasionnée notamment par la production de masse des industries automobiles et électroniques ont amené les entreprises américaines à faire une prise de conscience sur la nécessité d’améliorer leurs procédés.

Dans la foulée des conséquences du retain and reinvest, des économistes financiers américains ont développé dans les années 70 une nouvelle approche dans le domaine de la gouvernance d’entreprise connue sous le nom de « théorie de l’agence » (« agency theory »). Ces économistes considéraient qu’il était préférable pour les organisations qu’elles laissent le marché faire son œuvre en s’abstenant d’intervenir excessivement dans l’allocation des ressources. Selon cette nouvelle théorie, les actionnaires sont les principaux intéressés tandis que les dirigeants sont leurs agents, qui doivent agir dans leur intérêt. La limitation du contrôle des dirigeants sur l’allocation des ressources et le renforcement de l’influence du marché forcerait ainsi les dirigeants à agir dans l’intérêt des actionnaires en visant davantage la maximisation de la valeur des actions. En addition, dans cette même période, la poursuite d’un objectif de création de valeur pour les actionnaires dans l’économie américaine a trouvé du support auprès de nouveaux acteurs : les investisseurs institutionnels. Ces investisseurs institutionnels, incarnés par les fonds mutuels, les fonds de pension et les compagnies d’assurance-vie, ont rendu possibles les prises de contrôle préconisées par les théoriciens de l’agence et ont donné aux actionnaires un pouvoir collectif important pour influencer les rendements et la valeur des actions qu’ils détenaient. L’accroissement des possibilités de financement, notamment avec le recours aux obligations pourries (« junk bonds »), un instrument spéculatif à haut taux de risque, a permis aux investisseurs institutionnels et aux institutions d’épargne et de crédit de devenir rapidement des participants centraux dans cette prise de contrôle hostile. Le résultat a été l’émergence d’un puissant marché pour le contrôle d’entreprise.

Au nom de la création de la valeur actionnariale

Dans une tentative d’accroître le rendement sur les capitaux propres, les années 80 et 90 ont été marquées par une réduction significative de la main-d’œuvre, par une augmentation considérable des dividendes distribués (même s’ils n’étaient pas toujours précédés par une augmentation de profits) et par des rachats d’actions importants et récurrents. L’implantation de cette stratégie de type downsize and distribute a d’ailleurs été soutenue par le fait que les dirigeants recevaient de plus en plus d’actions ou d’autres types de bonus en guise de rémunération depuis les années 50. En effet, cette stratégie a mené à l’explosion de la rémunération des hauts dirigeants.

Cependant, les rendements élevés des actions de sociétés, en plus de la réduction de la main-d’œuvre sous la stratégie du downsize and distribute, n’ont fait qu’exacerber l’inégalité des revenus aux États-Unis[2]. Pour réduire l’inégalité dans la distribution des richesses, il faut que les sociétés qui préconisent la stratégie downsize and distribute s’engagent à adopter certaines stratégies requérant qu’elles fassent aussi du retain and reinvest, particulièrement en faveur des cols bleus. Sans l’adoption de telles stratégies, il faudra alors aussi se demander si les États-Unis possèderont l’infrastructure technologique requise pour être prospères au 21e siècle. Par ailleurs, bien que l’adoption par les entreprises américaines d’une politique de downsize and distribute a fourni l’élan sous-jacent au boom boursier des années 90, il n’en demeure pas moins que le taux soutenu et rapide de la hausse des cours est principalement le résultat d’un afflux massif par les fonds mutuels en équité au sein du marché boursier.

Conclusion

Les auteurs clôturent leur texte en affirmant que le boom du marché boursier n’a pas mis plus de capitaux à la disposition de l’industrie, l’émission d’actions ayant demeurée faible, mais plutôt causé une hausse de la consommation par l’abondante distribution des revenus corporatifs. Se référant à des exemples de compagnies américaines dominantes dans leur secteur[3], lesquelles employaient les principes du retain and reinvest, ils retiennent de l’expérience américaine que la poursuite de la maximisation de la valeur des actionnaires est une stratégie appropriée si l’on souhaite ruiner une entreprise, voire même une économie. Il serait donc intéressant de voir si, aujourd’hui en 2017, la maximisation de la valeur des actionnaires est une stratégie de gouvernance qui a fait ses preuves et qui bénéficie d’une validation auprès des experts dans les milieux concernés[4].

Guillaume Giguère et Pierre-Luc Godin

Étudiants du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022

[1] William Lazonick et Mary O’Sullivan, « Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance » (2000) 29:1 Economy and Society 13.

[2] Les ménages de classe moyenne détenant rarement des actions de sociétés.

[3] Causé notamment par l’investissement, dans ces fonds mutuels, des générations âgées ayant accumulés du capital durant les périodes marquées par le retain and reinvest.

[4] Il semblerait qu’au contraire, le principe de la maximisation de la valeur des actionnaires connaît aujourd’hui encore de vives critiques quant à son efficacité et ses effets. Voir à cet effet les articles suivants : Steve Denning, « Making Sense Of Shareholder Value: ‘The World’s Dumbest Idea’ », Forbes (17 juillet 2017); Steve Denning, « The ‘Pernicious Nonsense’ Of Maximizing Shareholder Value », Forbes (27 avril 2017); Peter Atwater, « Maximizing Shareholder Value May Have Gone Too Far », Time (3 juin 2016). D’autres articles vont, quant à eux, à la défense du principe et misent sur la création de la valeur des actionnaires sur le long terme et non au court terme : Michael J. Mauboussin et Alfred Rappaport, « Reclaiming The Idea of Shareholder Value » (2016) Harvard Business Review; Alfred Rappaport, « Ten Ways to Create Shareholder Value » (2006) Harvard Business Review.

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Nouvelles diverses

Nos étudiants publient : « Devoir des actionnaires et RSE… mythe ou réalité ? » Retour sur un texte de François-Guy Trébulle (billet de Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum)

Ivan Tchotourian 23 juin 2018 Ivan Tchotourian

Le séminaire à la maîtrise de Gouvernance de l’entreprise (DRT-7022) dispensé à la Faculté de droit de l’Université Laval entend apporter aux étudiants une réflexion originale sur les liens entre la sphère économico-juridique, la gouvernance des entreprises et les enjeux sociétaux actuels. Le séminaire s’interroge sur le contenu des normes de gouvernance et leur pertinence dans un contexte de profonds questionnements des modèles économique et financier. Dans le cadre de ce séminaire, il est proposé aux étudiants depuis l’hiver 2014 d’avoir une expérience originale de publication de leurs travaux de recherche qui ont porté sur des sujets d’actualité de gouvernance d’entreprise. C’est dans cette optique que s’inscrit cette publication qui utilise un format original de diffusion : le billet de blogue. Cette publication numérique entend contribuer au partager des connaissances à une large échelle (provinciale, fédérale et internationale). Le présent billet est une fiche de lecture réalisée par Mmes Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum. Ces dernières se demandent si les actionnaires ont un devoir en matière de RSE et reviennent sur l’étude « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises » du Doyen et professeur de l’Université Paris 1 François-Guy Trébulle. Je vous en souhaite bonne lecture et suis certain que vous prendrez autant de plaisir à le lire que j’ai pu en prendre à le corriger.

Ivan Tchotourian

La désacralisation de la place des actionnaires au sein de l’entreprise n’est pas sans conséquences sur les devoirs de ceux-ci envers la société. Auparavant considérés comme les propriétaires de l’entreprise dont les principales activités avaient pour finalité la préservation de leurs intérêts personnels[1], les actionnaires ont de nos jours une multitude de devoirs qui doivent s’accommoder aussi bien aux divers acteurs de l’entreprise qu’aux nouveaux enjeux qui définissent dorénavant l’entreprise, à savoir la prise en compte des RSE dans leur mécanisme de gouvernance. C’est bien ce que nous démontre le professeur François-Guy Trébulle dans son texte intitulé « La Responsabilité sociale et environnementales (RSE) des entreprises »[2].

Le professeur Trébulle soutient qu’il est impossible de parler de la RSE sans reconnaître aux actionnaires des devoirs en ce domaine, car la RSE tend à responsabiliser tous les acteurs de l’entreprise en vue de promouvoir un objectif à long terme. De son point de vue, les devoirs des actionnaires et la RSE tirent conjointement leurs origines de la soft law et des règles d’éthique. Cette opinion est soutenue par Jean Marc Gollier qui affirme que la RSE tient son origine au sein des règles non contraignantes[3]. Toutefois, il existe aussi une corégualtion entre soft law et hard law[4], ces deux règles s’harmonisant dans certains États afin de garantir la parfaite mise en œuvre de la RSE au sein des entreprises. Par ailleurs, le côté coercitif du droit oblige les divers acteurs en présence à le respecter ; c’est pourquoi, de nos jours, la RSE et les devoirs des actionnaires deviennent de plus en plus obligatoires à l’instar du droit belge[5].

Différents devoirs

Rompant avec la conception de l’actionnaire-propriétaire[6], l’auteur met en évidence la déconstruction du mythe de la primauté des intérêts des actionnaires au sein de l’entreprise et énumère des devoirs qui incombent à l’actionnaire. Le premier devoir impose aux actionnaires d’agir dans l’intérêt social et non pas dans leur seul intérêt ; cette idée s’oppose alors à cette jurisprudence qui affirmait que c’est l’intérêt des actionnaires qui doit être pris en compte[7]. Le deuxième devoir, celui d’agir, permet à l’actionnaire de s’impliquer davantage dans l’entreprise. Ce devoir se rapproche de l’idée de l’activisme actionnariale. Les actionnaires sont clairement plus proactifs qu’avant[8] ! S’agissant du troisième devoir (celui de partir), il répond au besoin de préserver l’image de l’actionnaire en investissant dans une société dont les activités prennent en compte les exigences de la RSE. L’actionnaire doit alors faire preuve de vigilance. Enfin, pour ce qui est du quatrième devoir (celui d’exiger plus de RSE), cela revient à demander aux actionnaires de faire preuve de loyauté. Ils peuvent demander davantage de RSE s’ils constatent que ceux-ci ne sont pas suffisamment pris en compte.

Tous les actionnaires concernés… même les court-termistes

Pour les actionnaires concernés par les devoirs en matière de RSE, le professeur Trébulle affirme que cette responsabilité incombe à toutes les catégories d’actionnaires, même minoritaires. Ceux-ci peuvent ainsi être tenus responsables s’ils se rendent coupables d’une violation. Les actionnaires minoritaires ne sont donc plus des acteurs effacés de la vie de l’entreprise car on assiste de nos jours au renforcement de leurs droits au sein de la société[9]. Toutefois, si l’auteur intègre une responsabilité en matière de RSE pour les actionnaires minoritaires, il ne fait pas réellement état des actionnaires court-termistes, portés sur une réalisation rapide de bénéfices. En réalité, si la responsabilité de prendre des mesures en faveur de la RSE incombe aux actionnaires visant le court-terme, ils peuvent aisément se servir de ce pouvoir pour servir leurs intérêts personnels. Comme l’illustre Paul Martel, « le droit de vote de l’actionnaire est total et personnel, et il peut être exercé sans tenir compte de l’intérêt général de la société, voire même directement à l’encontre de cet intérêt général »[10]. Étendre le champ de la RSE aux actionnaires court-termiste peut donc faire manquer l’objectif ciblé, c’est-à-dire, celui d’assurer une gouvernance répondant aux besoins interne et externe de l’entreprise.

Si attribuer la responsabilité aux actionnaires de mettre en place des mesures favorisant la RSE apparaît de prime à bord comme un devoir, il faut savoir qu’en le faisant l’on contribue à accroître leurs pouvoirs au sein de l’entreprise. Or, comme le souligne le professeur Trébulle dans son article, « la RSE qui s’intéresse au pouvoir va nécessairement concerner celui qui, in fine, en est détenteur dans les sociétés par actions »[11]. Est-ce à dire que le pouvoir appartient réellement aux actionnaires ? Cela reviendrait à appuyer la thèse de l’actionnaire-propriétaire que réfute l’auteur ! Si on accorde ce pouvoir aux actionnaires, il faut nécessairement le retirer à la haute direction et au CA. Sera-t-il pertinent d’agir ainsi lorsqu’on sait que les administrateurs doivent essentiellement servir les intérêts de la société[12] tandis que les actionnaires sont généralement portés à servir leur propre intérêt ? Le pouvoir au sein de l’entreprise peut être détenu soit par les actionnaires qui pourront faire pencher les décisions en leur faveur, soit par des administrateurs qui interviennent ente les dirigeants et les actionnaires en toute neutralité.

Conclusion

Le professeur Trébulle est favorable à donner plus de responsabilités et de devoirs aux actionnaires en matière de RSE. Toutefois, il est important de se pencher sur la volonté réelle des actionnaires d’appliquer ces devoirs. S’il peut paraître probable que les actionnaires visant le long terme peuvent être plus concernés par de tels devoirs, tel n’est pas nécessairement le cas des actionnaires court termistes. De plus, le retour en investissement que visent ceux-ci ne sera réellement atteint que si on se déploie pour le long terme ce qui risque de ne pas satisfaire les actionnaires court termistes. Par ailleurs, est-ce réellement le rôle des actionnaires de porter la RSE quand l’on sait qu’initialement, il s’agit pour eux d’apporter des capitaux au sein de l’entreprise et, par conséquent, de rechercher un résultat financier à la hauteur de leur investissement ? Par ailleurs si l’on leur attribue un tel rôle, quid du rôle de la haute direction et du CA ?

Épiphanie Houssou et Grâce Kengoum

Étudiantes du cours de Gouvernance de l’entreprise – DRT-7022

[1] Ivan tchotourian, Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Poitvin, « Les cinq mythes de la gouvernance d’entreprise. Perspectives économico juridique et nord-américaine », (2017) 2 Revue internationale de droit économique, p. 5-39.

[2] François-Guy trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », dans Devoir des actionnaires, (2016) n° hors-série 2 Gaz. Pal., p. 55-60.

[3] Jean-Marc GOLLIER, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves DE CORDT (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323.

[4] Jean-Marc GOLLIER, « Le dirigeant et la responsabilité sociétale de l’entreprise », dans Yves DE CORDT (dir.), Le statut du dirigeant d’entreprise, Larcier, Bruxelles, 2009, p. 323.

[5] C. des sociétés, art. 96.

[6] Ivan tchotourian, Jean-Christophe Bernier et Charles Tremblay-Poitvin, « Les cinq mythes de la gouvernance d’entreprise. Perspectives économico juridique et nord-américaine », (2017) 2 Revue internationale de droit économique, p. 5-39.

[7] Comm. Brux. (Réf.), 18 Novembre 2008, R.K, 212/2008, n°124.80.

[8] Raymonde CRÊTE et Stéphane ROUSSEAU, « De la passivité à l’activisme des investisseurs institutionnels au sein des corporations. Le reflet de la diversité des facteurs d’influence », (1997) 42 Revue de droit McGill p. 863-880; et aussi : DELOITTE, Avis du Centre de gouvernance d’entreprise, « Participation des actionnaires. Une nouvelle aire de gouvernance d’entreprise », octobre 2013.

[9] Gérard HIRIGOYEN, « Droit et finance », dans Bruno Arman (dir.), Gestion et droit, Dalloz, Paris, 2000, p. 55-73.

[10] Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2011, p. 19.13.

[11] François-Guy trébulle, « La responsabilité sociale et environnementale (RSE) des entreprises », dans Devoir des actionnaires, (2016) n° hors-série 2 Gaz. Pal. p. 55-60.

[12] Paul MARTEL, La société par actions au Québec, Montréal, Éditions Wilson & Lafleur, 2011, p. 19.13.

Normes d'encadrement Nouvelles diverses

Démocratie et gouvernance des grandes entreprises

Ivan Tchotourian 19 juin 2018 Ivan Tchotourian

« La question du fondement légitime de la gouvernance s’étend désormais aux entreprises transnationales » (LinkedIn, 16 juin 2018) est un article publié il y a peu par le professeur Pierre-Yves Gomez qui nous offre, à son habitude, une analyse ô combien intéressante et qui nous invite à la réflexion sur l’application de la démocratie aux entreprises multinationales.

Moins de deux siècles plus tard, la question du fondement légitime de la gouvernance s’étend désormais aux entreprises transnationales. Du fait de leur taille, celles-ci peuvent échapper aux règles des Etats, leur puissance permet d’influencer les peuples et même d’agir sur les régulations publiques. Leur gouvernance importe donc : qui a le droit légitime d’exercer en leur nom le pouvoir souverain ?

Par pouvoir souverain, on entend le droit de nommer les dirigeants et de légitimer l’orientation générale de l’entreprise. Il est confié le plus souvent aux propriétaires de parts sociales, les actionnaires. Leurs intérêts exigent en effet une bonne gestion puisque, en cas de mauvais résultats, ils perdent sinon leur patrimoine, tout au moins une partie de sa valeur. Elargir la souveraineté à des parties prenantes, qui ne perdraient rien en cas d’erreur de gestion, serait favoriser la démagogie. Tels sont les arguments militant pour un suffrage censitaire réservé aux actionnaires.

On leur oppose que l’intérêt des actionnaires peut se réaliser au détriment des autres acteurs qui participent aussi à la création de valeur. Si ceux-ci s’intéressent à la continuité de l’entreprise et s’ils s’en sentent responsables, ils doivent pouvoir participer à sa gouvernance. C’est la logique d’un suffrage universel ouvert aux parties prenantes.

Ces arguments prolongent les batailles politiques engagées depuis le XIXe siècle. L’Histoire montre que si les parties prenantes assumaient un jour l’exercice du pouvoir souverain, ce ne serait pas par un simple remplacement des actionnaires. Comme pour la démocratie politique, une « technologie sociale » se déploierait, impliquant l’invention de nouveaux rituels de gouvernance, l’éducation massive des parties prenantes, des modes originaux de représentation de leurs opinions, la possibilité de débats publics entre elles. Au-delà des entreprises, ces transformations affecteraient toute la société. En attendant, le règne des actionnaires conforte la culture dans laquelle nous vivons.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian

engagement et activisme actionnarial Gouvernance Nouvelles diverses

Political, Social, and Environmental Shareholder Resolutions: Do they Create or Destroy Shareholder Value?

Ivan Tchotourian 19 juin 2018 Ivan Tchotourian

La question est posée dans un dernier billet du Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation et la réponse est… non ! Je vous invite à lire cet intéressant papier ici.

None of this is to say that we should not be extremely concerned about such issues as global climate change, human trafficking, cybersecurity, and the like. Effectively dealing with such problems, however, will require that wise public policy measures be taken across a wide swath of the world’s nations. While frustration with slow progress on this front is understandably accompanied by the desire to “do something”, doing something effective in such arenas is the task of our political institutions. Shareholder resolutions targeted at prominent corporations is an ineffectual substitute for sound policy making via the political institutions of democracy.

À la prochaine…

Ivan Tchotourian